Es ging hoch her in der Lehrersitzung. Auslöser war das Problem, dass ein Schüler in der Pause mit provokantem Verhalten und Regelverstössen eine belastende Situation erzeugte, die sich schwer händeln liess. Die aufsichtsführende Lehrerin beschloss, das in der Lehrersitzung zur Sprache zu bringen. Jede Aufsichtsperson handelte bis dato im Umgang des Schülers anders: Die einen machten Zugeständnisse, er konnte dann machen, was er wollte. Die anderen pochten auf die Einhaltung der gültigen Regeln, was dieser Schüler nicht wollte. Also gab es Ärger.

So könne es nicht weitergehen, fand diese Lehrerin. Es musste eine einheitliche Regelung und Reaktion her. Dieser Schüler brauche eine verlässlichere Struktur.

Das war gut beobachtet von der Lehrerin. Wer nun erwartet, dass sich die Lehrerrunde zusammen ruhig und professionell auf Massnahmen geeinigt hätte, um diese Struktur herzustellen, irrt: Sie begannen zu streiten!

Die einen fanden, es müssen starke Strafen eingeführt werden, harte Konsequenzen etc., sonst lerne er nicht, sich anzupassen.

Andere fanden, das könnten sie nicht durchsetzen, das überfordere sie. Jemand anderes müsse sich um diesen Schüler kümmern, wenn sie Aufsicht hätten. Mehr Personal müsse her! Die Schulleitung müsse sofort etwas tun!

Die dritte Gruppe fand, dass es nicht die Schuld des Schülers wäre. Wenn die aufsichtsführenden Lehrer sich einfühlsamer und verständnisvoller auf den Schüler einlassen würden, würde das Verhalten aufhören. Das Verhalten des Schülers wäre also eine Reaktion auf das falsche Verhalten der anderen Lehrpersonen.

Nun wäre das zunächst eine lustige Episode aus dem Alltag einer Schule, doch wenn man den Blick schweifen lässt in andere Schulen, Wohngruppen etc., stellt man fest: Da gibt es ein Muster dahinter! In anderen Teams findet sich derselbe Konflikt und es findet sich meist auch diese seltsame Gruppenbildung. Dabei ist es egal ob das Lehrer, Sozialpädagogen oder Laien sind. Die Gruppen fallen immer ähnlich aus. Wieso weicht das Ideal des gemeinsamen, professionellen pädagogischen Handelns im Umgang mit provozierendem Verhalten dieser wenig hilfreichen Gruppenbildung?

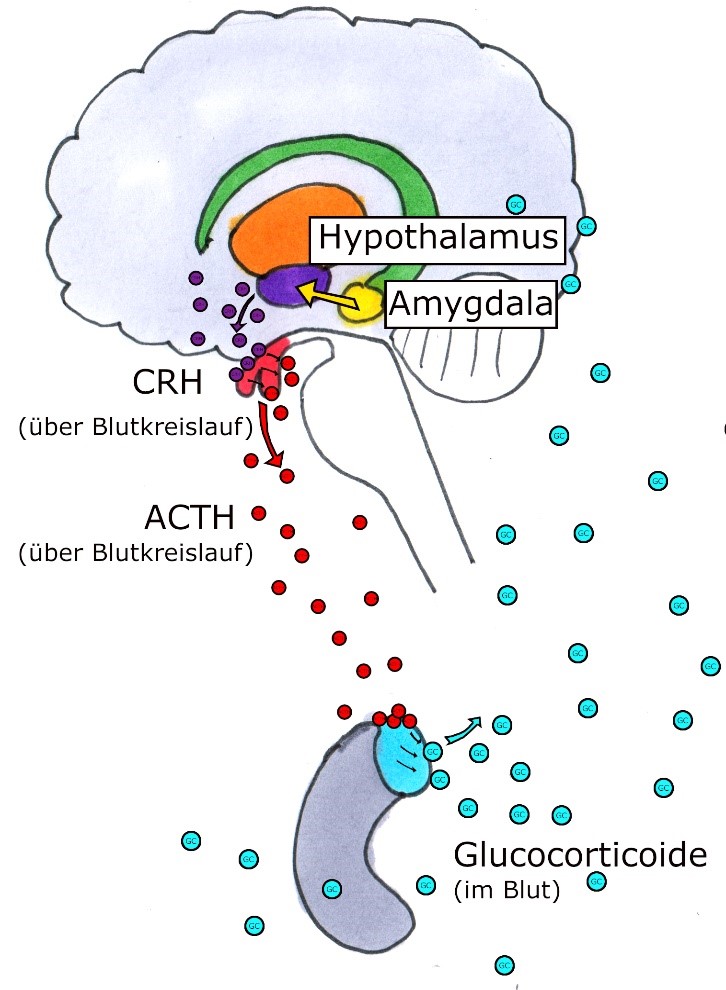

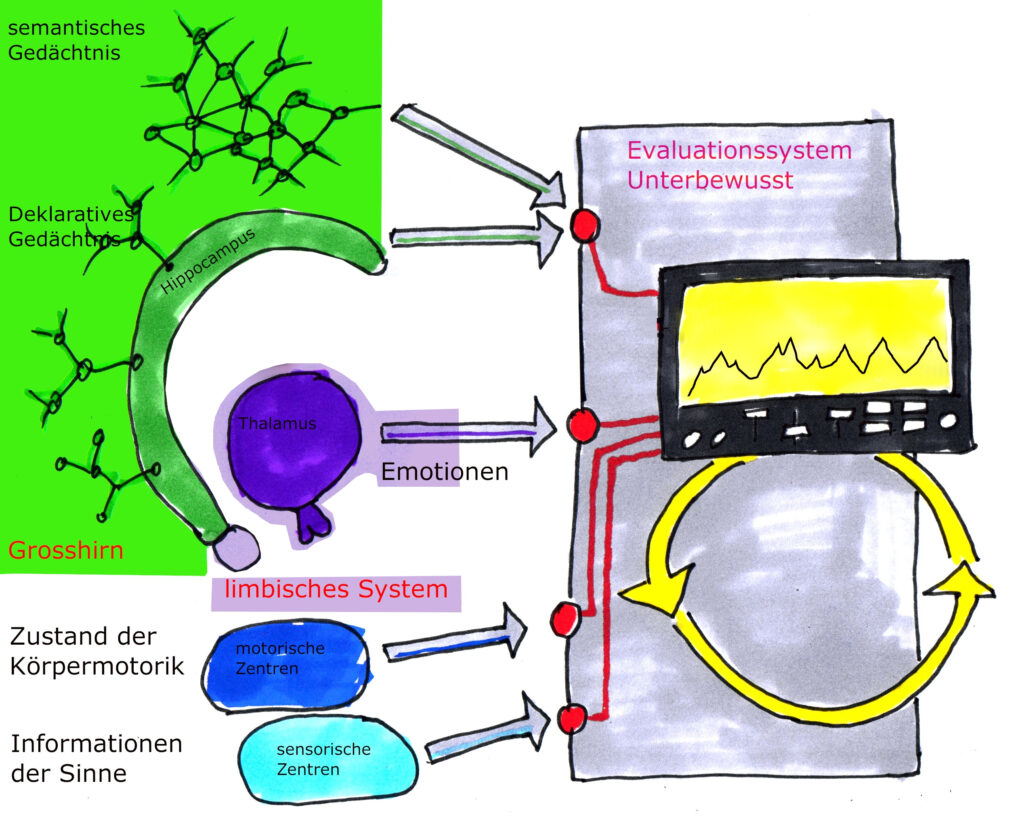

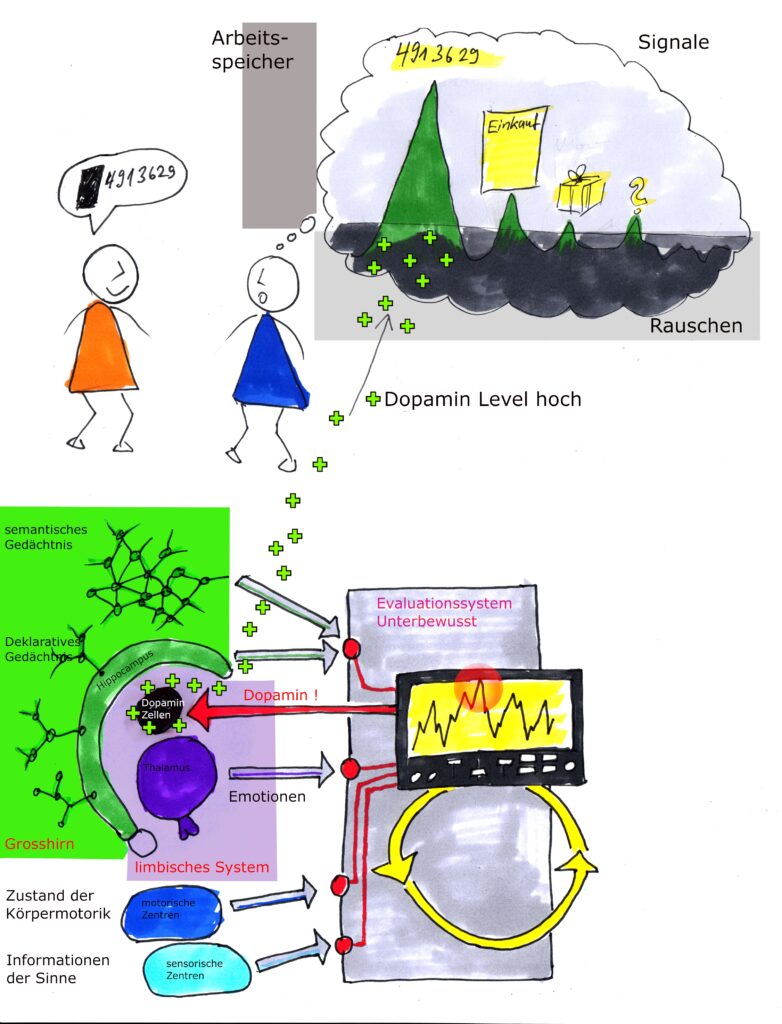

Die Ursache für dieses Phänomen findet sich natürlich im Gehirn: Es ist die Tatsache, dass das Verhalten des Jugendlichen das Angstzentrum in den Gehirnen der Betreuungspersonen aktiviert hat. Die Amygdala. Wie schon erwähnt, ist die Amygdala nicht gerade ein guter Ratgeber, denn sie kennt nur drei Verhaltensoptionen: Kämpfen, Fliehen oder Totstellen. Um das zu unterstützen, schüttet sie Stresshormone aus.

Nachdem die Stressreaktion bereits angelaufen ist kommt mit einiger Verspätung der präfrontale Kortex dazu: Er interpretiert die Situation auf der Basis der jetzt bestehenden Gefühlslage und versucht, eine sozial akzeptable Handlungsoption zu finden. Es wäre schwierig, wenn eine Lehrperson in solch einer Situation tatsächlich kämpfen oder fliehen würde. Totstellen wäre auf dem Pausenplatz auch irgendwie deplatziert.

Nun wirken Verhaltensmuster, die dazu da sind, den starken Gefühlen, die eine gestresste Amygdala auslöst, ein Ventil zu verschaffen. Anders herum: Das Gehirn befindet sich im Stressmodus. Das schlechte Gefühl braucht eine Lösung oder wenigstens ein Ventil, an dem es sich entladen kann.

Was passiert also in dem vorher beschriebenen Team, dass sich streitet? Christoph Göttl (2015) beschreibt, wie die meisten Teammitglieder aufgrund dieses Einflusses der Amygdala dazu neigen werden, in einem der drei folgenden Muster zu reagieren:

- Täter: Nach vorn gerichtet, aggressiv, herausfordernd («Das werde ich nicht durchgehen lassen», «Das muss harte Konsequenzen geben», etc.). Entscheidend ist der Zorn, den eine Person verspürt. Der Zorn identifiziert den Täterstatus. Die Amygdala signalisiert «Kämpfen».

- Opfer: Rückzug, Flucht. («Ich kann mit dem nicht arbeiten», «Den können wir bei uns nicht haben», «was wird mir hier zugemutet? », etc.). Der Opferstatus resultiert aus Angst, die Angst aktiviert in diesem Fall einen Flucht- oder Abwehrreflex. Die Amygdala signalisiert «Fliehen».

- Pseudohelfer: Verharmlosen, übertriebenes Verständnis («Bei mir gibt es keine Probleme», «Ich verstehe diesen Jugendlichen als einziger», «so sind die Männer halt», etc.). Die Situation wird ausgeblendet, wichtiger ist es der Person, sich selbst emotional zu stabilisieren. Wenn dann doch ein Problem zum Vorschein kommt, wird es auf dem schnellst möglichen Weg wieder unter den Teppich gekehrt. Die Amygdala signalisiert «Totstellen».

Eine ausgewogene, neutrale Reaktion und Bewertung der Situation ist natürlich auch denkbar, doch für viele Teammitglieder wird dies nicht von Anfang an möglich sein: Die Voraussetzung dafür wäre, dass die Amygdala nicht aktiv ist. Wer keine Angst hat, braucht auch keine Angstreaktion. Für alle anderen gilt es nun, sich mit der Angst auseinanderzusetzen.

Auffälliges, provokantes Verhalten hat oft seinen Ursprung in den Bedürfnissen der Person, die es zeigt. Oft geht es um eigene Emotionen um eigenen Stress, eine Person versucht sich durch das Verhalten emotional zu stabilisieren. Auffälliges Verhalten ist in dieser Interpretation ein selbstbezogenes Verhalten. Es geht nicht um uns, es geht um das, was das Verhalten für die-/ denjenigen die/ der es zeigt, für eine Wirkung hat.

Täter, Opfer und Pseudohelfer interpretieren das Verhalten aber als bedrohlich und beziehen es damit auf sich. Natürlich bezieht ein Mensch eine Bedrohung auf sich. Denken Sie an eine Gefahrensituation in der Natur: Ein Grizzlybär steht vor Ihnen! Das nicht auf sich selbst zu beziehen wäre im Ernstfall lebensverkürzend. Jetzt gibt es aber keinen Grizzlybären. Nur eine Amygdala, die noch nicht gelernt hat, zwischen Grizzlybären und verhaltensauffälligen Jugendlichen zu unterscheiden.

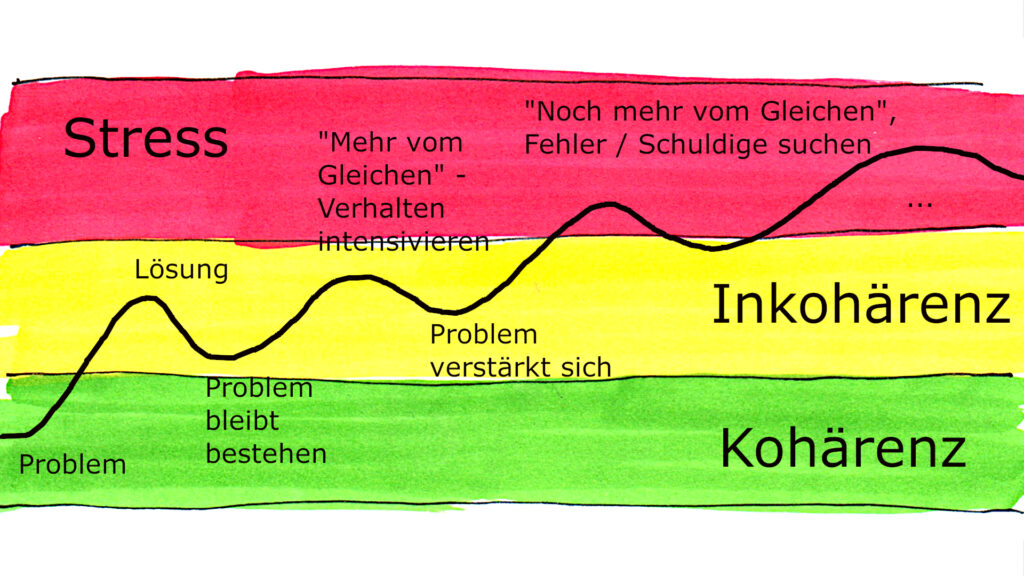

In dem Moment, in dem ein solches Muster beginnt, zu arbeiten, ist der Weg für andere Optionen versperrt. Die Interpretation des Angriffs wird vom Grosshirn übernommen und die Reaktion darauf wird das weitere Verhalten bestimmen. Das Ziel dabei ist aus der Sicht des Gehirns: Kohärenz herstellen. Ordnung und Ruhe herstellen.

Wenn diese Haltung oder die daraus folgenden konkreten Massnahmen nicht weiterhelfen, dann gibt es in der Logik des Gehirns folgenden Plan: «Mehr vom Gleichen». Die Inkohärenz ist noch nicht behoben. Das Muster zu wechseln ist in der angespannten Situation nicht mehr möglich. Die Wahrnehmung von anderen Optionen ist durch die aktive Amygdala stark eingeschränkt. Also bleibt nur noch, das bereits gewählte Muster stärker anzuwenden. Vielleicht hilft es ja dann aus der Inkohärenz heraus.

Das ist – etwas vereinfacht – die Situation, die zu Eskalationen führen kann: Eine Beziehung zwischen Schüler und Lehrer gerät ausser Kontrolle, ein Jugendlicher lässt sich absolut nichts sagen, jemand ritzt sich in Belastungssituationen in den Arm – es gibt viele Probleme im pädagogischen Alltag. Daraus neue Wege heraus zu finden, beginnt mit der Suche nach dem Muster, nach dem all das funktioniert. Die Bedürfnisse und Muster der Beteiligten zu kennen ist gewinnbringend.

Was heisst das für den Alltag?

- Das Muster war schon immer da, Menschen haben meist mehrere und es wird sie ihr Leben lang begleiten. Sie können es sich bewusstmachen und sie können ihm noch ein paar andere Muster zur Seite stellen. Dann ist es nicht mehr so alleine.

- Manche Menschen werden leugnen, dass Sie ein Muster haben. Das verzögert die Auseinandersetzung mit dem Muster, denn es ist trotzdem da.

- Wenn die Meisten, die an einem Konflikt beteiligt sind, auf drei Arten reagieren, ist der Weg frei für eine neue Offenheit: Wir können uns über den Weg unterhalten, den unsere Muster uns vorgeben. Wir können den Stress thematisieren und das, was eine Situation in uns auslöst. Das wäre eine neue Ebene der Reflexionskompetenz.