Was ist da eigentlich in den Kindergärten los?

Vor allem in sonderpädagogischen Kindergärten landen heute immer häufiger Kinder, die ein Phänomen zeigen, dass man im Alltag auch ausserhalb der Sonderschulen beobachten kann. Diese Kinder in der Sonderschule haben es in einer viel stärkeren Form: Es sind Kinder mit einer Autismusspektrumsstörung (im Folgenden ASS genannt), die starkes Suchtverhalten nach Smartphones oder Tablets zeigen.

Es nimmt teilweise extreme Formen an, wenn diese Kinder auf das Smartphone verzichten sollen: Einige schreien oder lautieren. Fast alle haben einen enormen Bewegungsdrang, laufen herum oder rennen gar davon. Manche sind aggressiv gegen sich selbst oder gegen ihre Betreuungspersonen. Es sind echte Krisensituationen, die sich in manch einem Schul- oder Kindergartenzimmer abspielen.

Wie lässt sich das erklären? Was bedeutet das für Kinder ohne ASS?

Gestresste Kinder

Man kann verstehen, dass es für Eltern oft sehr schwierig ist, ein Kind mit ASS zu Hause zu haben: Die Kinder nehmen von sich aus selten bis gar nie Blickkontakt auf, sie zeigen oft kein soziales Lächeln, was die Eltern zutiefst verunsichert. Stattdessen zeigen sich die Kinder oft unruhig und reizbar. Das liegt vor allem daran, dass sie in ihrer Wahrnehmung regelrecht von Reizen überflutet werden. Was für uns „normal“ laut oder hell oder fest (taktile Wahrnehmung) ist, kann für Kinder mit ASS viel zu viel sein: Es ist ihnen zu laut, zu hell und der Druck auf der Haut gibt ihnen eine diffuse, wenig differenzierte Empfindung.

Darüber hinaus ist für Kinder mit ASS das soziale Zusammenleben sehr anstrengend, weil es für sie nicht klar ist, wie es funktioniert: Bei Messungen der Gehirnaktivität von Menschen mit ASS lässt sich beobachten, dass ihre Spiegelneurone kaum aktiv werden: Die Spiegelneuronen haben die Aufgabe, die Stellung der Muskulatur (z.B. die Gesichtsmuskeln) unseres Gegenübers zu beobachten und gedanklich zu analysieren: Wie fühlt sich diese Stellung der Gesichtsmuskeln für die Person an? Diese Analyse ist für Menschen mit ASS kaum möglich. Für sie ist das soziale Zusammenleben aufgrund der fehlenden Informationen wenig vorhersehbar. Fehlende Vorhersehbarkeit ist ein Faktor, der viel Stress verursacht.

Was sollen die Eltern tun? Es entsteht eine sehr belastende Situation in diesen Familien. Da ist es für viele Eltern ein Segen, wenn sie mit Hilfe des Smartphones für ein wenig Beruhigung sorgen können. Das funktioniert eigentlich immer. Es ist für die Kinder interessant, vorhersehbar und man muss nicht in eine anstrengende soziale Situation eintreten.

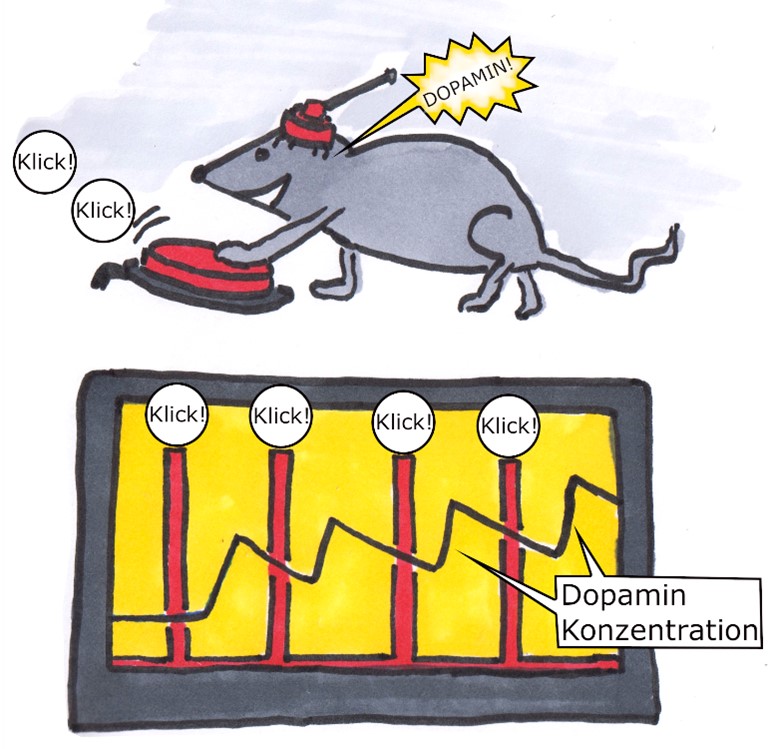

Es hilft, sich auf ein Spiel oder Video auf dem Tablet oder Smartphone zu fokussieren. Dabei geht es oft nicht um den Inhalt. Man kann oft beobachten, dass die Kinder ein Video nach dem anderen immer weiterwischen oder ständig das Spiel wechseln. Man kann auch sagen, sie sind auf der Jagd nach etwas. Dopamin ist das Hormon, dass im Gehirn das Jagdverhaltenbefeuert: Das nächste Video, das nächste Spiel könnte noch interessanteer sein. Das Gehirn verspricht sich einen Kick davon. Dopamin wird ausgeschüttet. Dopamin sorgt ausserdem dafür, dass Gefühle von Stress und der Angst wesentlich weniger bedrohlich wirken. Es ist einfach ein gutes Gefühl mit Dopamin im Blut. Je intensiver die Jagd desto besser fühlt es sich an.

Nimmt man den Dopamin Generator – z.B. ein Smartphone – weg, dann ist einerseits der Stress schnell wieder da und der Dopamin Level sinkt dazu schnell unter Normal Level. Das ist zu viel für die gestressten Gehirne dieser ASS Kinder. Es kommt zu heftigen emotionalen Ausbrüchen. Es ist einfach viel zu wenig Dopamin da, dafür viele Stresshormone.

wie die Schwellenwerte für Dopamin verändert werden

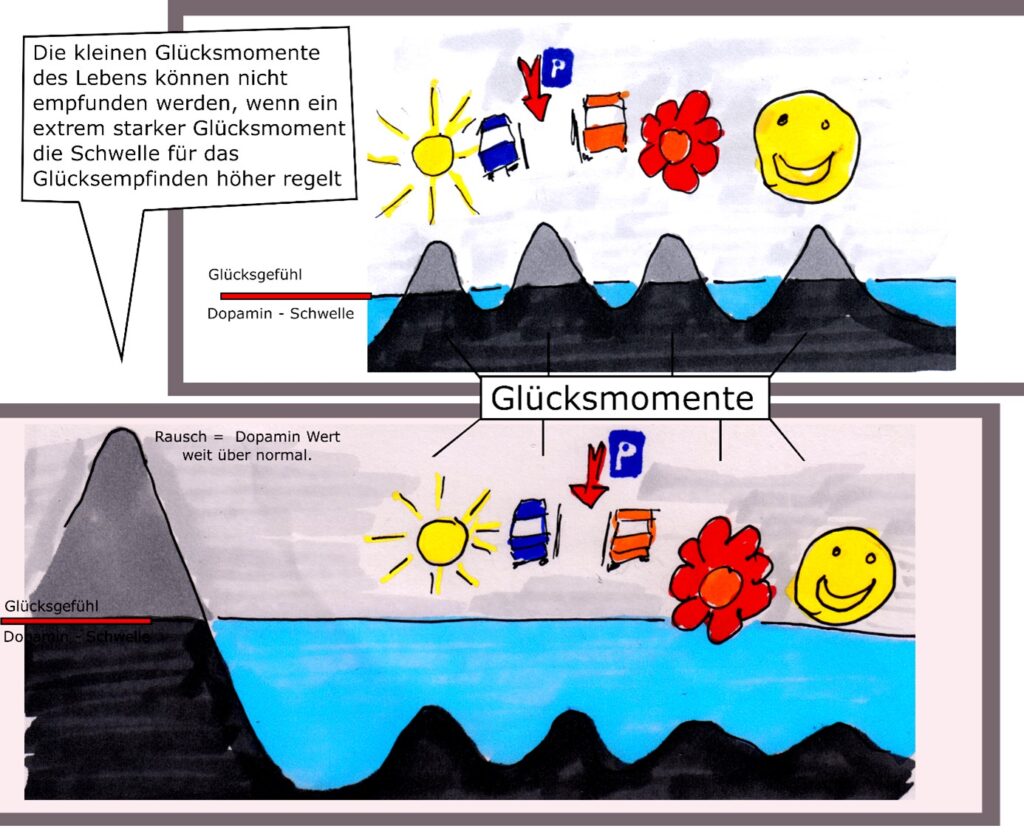

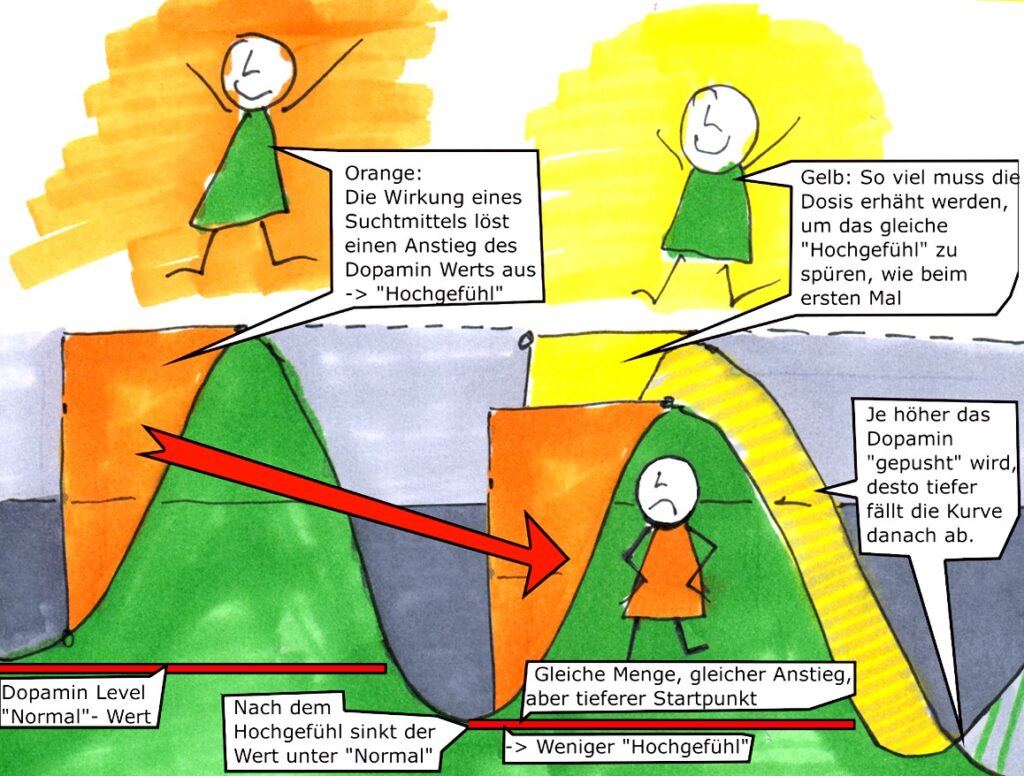

Was passiert , wenn immer wieder ein grosse Menge Dopamin ausgeschüttet wird? Zunächst fühlen wir uns sehr gut. Doch dann gibt es einen Gewöhnungseffekt: Die Neuronen, die Dopamin aufnehmen, werden sich an die grossen Mengen an Dopamin anpassen.

Es tritt schon bald ein Gewöhnungseffekt ein, der sich immer weiter fortsetzt. Der Schwellenwert (die Menge an Dopamin) den die Synapsen brauchen, um reagieren zu können, wird nicht mehr erreicht. Stattdessen warten die Sensoren auf eine höhere Dosis an Dopamin.

Kommt endlich eine genügend hohe Dosis an Dopamin, folgt das nächste Problem direkt nach. Die gleiche Menge an Dopamin, die gestern noch einen richtigen Flash ausgelöst hat, wirkt heute nicht mehr so toll. Wir sollten etwas mehr Dopamin haben. Vielleicht könnten wir die Dosis etwas nach oben korrigieren.

Der Effekt zieht noch weiteres Unheil nach sich: Dopamin hält nicht lange und der Anteil an Dopamin im Blut wird sinken. Der Dopamin Level wird tiefer, als er normalerweise wäre, sinken. Das Gehirn erkennt irgendwann den zu tiefen Anteil und korrigiert den Dopamin Level wieder auf «Normal». Der Vorgang der Normalisierung des Dopamin Levels nach einer starken Störung des Gleichgewichts braucht etwas Zeit. Gleichzeitig sind die Sensoren für Dopamin weniger empfindlich geworden, sie werden das Gehirn also weniger für die kleinen Freuden des Alltags belohnen.

All das fühlt sich wirklich schrecklich an. So fühlt sich eine selbstgemachte Depression an. Wenn es nun einen Weg gibt, den Dopamin Level schnell wieder ansteigen zu lassen, ist der sehr verlockend. Nicht das Hochgefühl ist das Problem, sondern der Zustand, wenn es vorüber ist.

Es ist dieser Zusammenhang zwischen Dopamin und Suchtverhalten, der digitale Medien zur Gefahr werden lässt. Dopamin befeuert das Lernen, die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das gilt auch für Kinder ohne ASS: Wenn es eine viel stärkere und attraktivere Alternative gibt, sich Dopamin zu verschaffen, werden manche Kinder sie bevorzugen. Wenn Kinder die Wahl haben, raus zu gehen und zu spielen oder etwas Interessantes am iPad zu machen, wählen sehr viele das iPad. Es bietet mehr Dopamin bei weniger Arbeit für das Gehirn. Das macht das Gehirn kohärent. Es fühlt sich gut an.

Der «Dopamin Tradeoff»

Da unser Gehirn auf digitale Inhalte häufig sehr motiviert anspringt, produziert es viel Dopamin, um sich darauf fokussieren zu können. Es ist motiviert – verspricht sich also einen Gewinn davon, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Ein häufig hoher Level an Dopamin im Blut wird dazu führen, dass die Rezeptoren sich daran gewöhnen. Die Menge an Dopamin im Blut muss hoch sein, denn so sind es die Rezeptoren nach einiger Zeit gewöhnt. Wenn wir nun versuchen, zu lernen, auf die altmodische Art – in einer Schule vielleicht – erzeugt das möglicherweise nicht die erhoffte Menge an Dopamin.

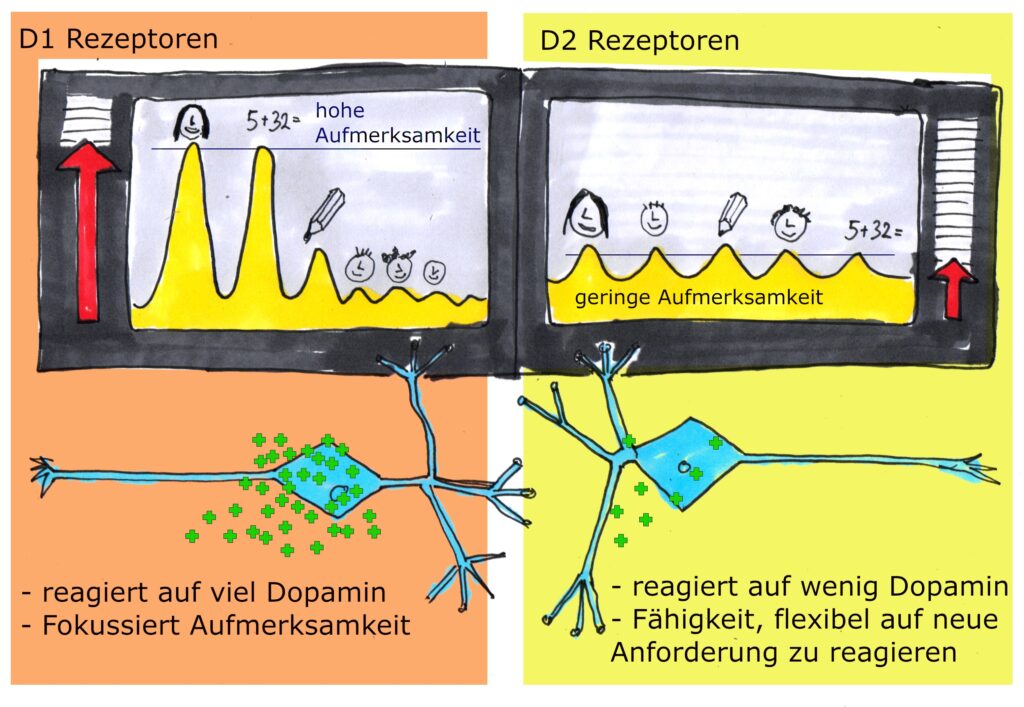

Der «Dopamin Tradeoff» (link zum Blogbeitrag) beschreibt das Zusammenspiel zwischen den Rezeptoren für viel Dopamin und denen für wenig Dopamin. Wenn wenig Dopamin im Blut ist, kommt es nicht zu einer Fokussierung auf ein Thema oder eine Aktivität. Alle aufgenommenen Informationen werden mit der gleichen Priorität behandelt. Das bedeutet, mit wenig Dopamin im Blut ist man leicht ablenkbar. Bei leicht ablenkbaren Kindern und Jugendlichen kann es viele Ursachen geben. Eine, die man immer häufiger findet, ist hoher Medienkonsum.

Mit welchen Mengen an Dopamin kann sich ein Mensch den Tag über versorgen? Oft werden Sie bei leicht ablenkbaren Menschen Hinweise auf einen hohen Konsum von Spielen, Videos oder ähnlichem finden. Der Schwellenwert – also die Menge an Dopamin, die nötig ist, um sich fokussieren zu können, wird von solchem Verhalten hoch gesetzt. Das normale Leben ist oft weniger attraktiv als digitale Inhalte. Es wird weniger Dopamin ausgeschüttet, als notwendig wäre, um sich fokussieren zu können.

Das lässt sich in vielen Kindergärten gut beobachten: Es gibt eigentlich in jeder Gruppe Kinder, die nicht selbst ins Spielen kommen: Sie laufen herum, fangen mal dies an und mal das, alles scheint nicht interessant genug für sie. Aus der Perspektive des Gehirns kann man sagen, es gibt nicht genug Dopamin, um sich in etwas vertiefen zu können. Wenig Dopamin verursacht genau diesen „Scanningmodus“: Alles im Blick behalten, nichts verpassen.

Ist es ADHS?

Es gibt Menschen, für welche die Reizschwellen für Dopamin bereits von Geburt an schwer zu erreichen sind. Sie sind in der Folge ebenfalls stark ablenkbar. Das sind Menschen mit ADHS. Es sind zwar ähnliche Effekte im Gehirn, aber Menschen mit ADHS hatten nie eine andere Wahl: Ihr Gehirn wurde so angelegt.

Was nun?

Um mit den Ablenkungen durch digitale Medien dennoch lernen zu können, braucht es «Dopamin Management», also einen kontrollierten Umgang damit. Es ist unrealistisch, Dopamin fördernde Medien einfach zu verbieten. Das Timing hingegen könnte interessante Optionen bieten: Wir können das Verlangen nach Dopamin mit dem Lernen verbinden.

Wenn Dopamin fördernde Geräte nichts zum Lernen beitragen können, sind sie hinderlich. Möglich wäre aber folgende Verabredung vor diesem Lernprozess: Wenn jemand sich fokussieren konnte, also Dopamin eingesetzt hat, um zu lernen, kann es eine Zeit geben, in der die Ablenkung zugelassen ist. Die Spiele und Videos werden auch dann wieder den Dopamin Ausstoss stimulieren. Aber es war nun Arbeit im Vorfeld nötig, um es zu bekommen. Jetzt haben die Spiele die Funktion einer Belohnung. Als Verstärker mobilisiert das Gehirn nach solch einer Anstrengung daher das Hormon Serotonin. Ein Glückshormon. Es wird dafür sorgen, dass das Verhalten, dass zu dem Ausstoss von Dopamin und Serotonin geführt hat, wiederholt wird. Glückshormone sind ideal, um erfolgreiches Verhalten zu verstärken.

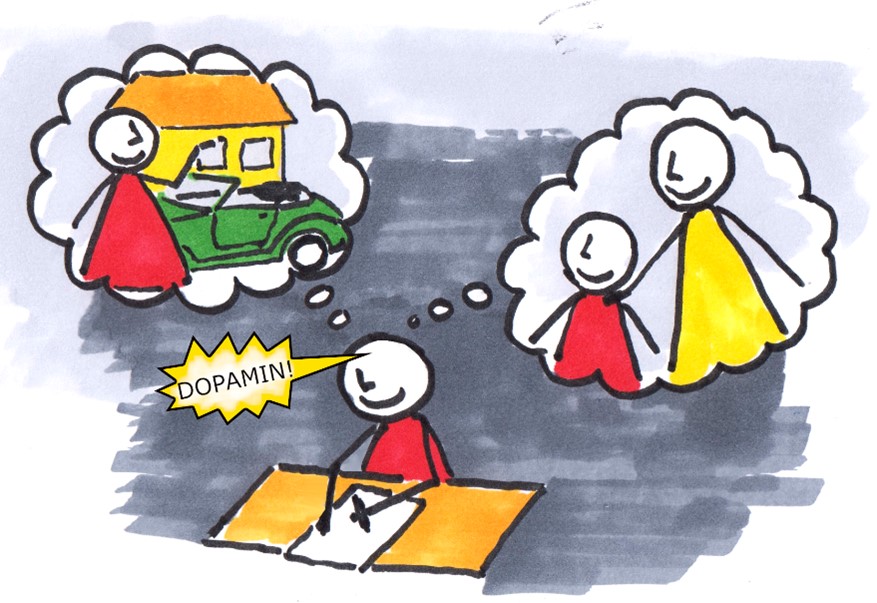

Langfristig kann so der Zustand, dass Dopamin auch tatsächlich zum Lernen aufgewendet wird, gefestigt werden. Vorfreude ist die schönste Freude und der stärkste Auslöser von Dopamin ist die Vorfreude. Wenn der präfrontale Kortex einen Sinn darin sieht, Energie in die Konzentration auf eine Arbeit zu investieren, wird er es eher tun, wenn er keine „Abkürzung“ in Form von Medienkonsum zur Verfügung hat.

Wir müssen die Geräte bewusst verwenden: Wir können sie beim Lernen verwenden, dann ist das Dopamin am richtigen Ort. Eine App kann Kompetenzen vermitteln und Fertigkeiten intensiv üben. Das gilt leider nicht für alle Lernapps, doch die Auswahl an Apps, die diese Kriterien erfüllen, wächst stetig. Eine Dokumentation, ein Spiel, kann vielfältig und motivierend Wissen vermitteln. Warum nicht auf digitale Inhalte zurückgreifen? Die Verknüpfung zwischen Motivation und Dopamin ist erfolgsversprechend.

Wenn bei der Nutzung digitaler Medien in schneller Folge das Video / das Spiel gewechselt wird und sichtbar wird, dass gar keine Auseinandersetzung mit dem Inhalt stattfindet, wenn also das Jagdverhalten nach immer neuen Kicks überhand nimmt, wird es schwierig: Die hohen Konzentration an Dopamin kann einen Gewöhnungseffekt auslösen, der sich nachhaltig auf alle Bereiche des Lebens auswirken wird. Die Ursache für starke Ablenkung bis hin zu aggressiven Reaktionen bei scheinbar nichtigen Anlässen liegt bei diesen Menschen wahrscheinlich in dem Ungleichgewicht der Hormone, die unsere emotionale Situation ausmachen: Zu viel Stresshormone, zu wenig Dopamin und damit auch zu wenig Serotonin (das Glückshormon), was emotional stablilsieren könnte.

Was heisst das für den Alltag?

- Digitale Medien machen nicht automatisch süchtig. Sie haben das Potential dazu. Den Umgang damit muss man lernen.

- Smartphones und Tablets als Verstärker des Arbeitsverhaltens funktioniert am ehesten dann, wenn vorher Dopamin ausgeschüttet wurde, um die Belohnung zu bekommen. Die Fokussierung bringt die Belohnung.

- Wird die Dopamin Menge, die ein Mensch am Tag durch digitale Medien erzeugen kann zu hoch, treten langfristig Konzentrationsstörungen auf. «Dopamin Detox» wird in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema werden. Die Dopamin Rezeptoren müssen dann wieder auf normale Werte „eingestellt“ werden.