In Kürze: Der Dopamin Tradeoff beschreibt, wie das Gehirn zwischen Konzentration und Ablenkbarkeit umschaltet. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen über das Lernen und den Umgang mit Konzentrationsstörungen.

Die Entdeckung des Dopamins im Jahre 1955 (eilige Leser können das überspringen)

Im Jahre 1955 experimentierten Wissenschaftler mit Ratten, denen sie Elektroden in das Gehirn einsetzten. Diese Elektroden sendeten schwache elektrische Ströme aus und stimulierten die Aktivität des Gehirns an der gewünschten Stelle auf Knopfdruck. James Olds, einem der Forscher, passierte beim Einsetzen der Elektrode bei einer Ratte ein kleiner Fehler: Er verfehlte die Gehirnregion, die eigentlich für die Untersuchung vorgesehen war. Er traf stattdessen das Septum, eine Region des limbischen Systems.

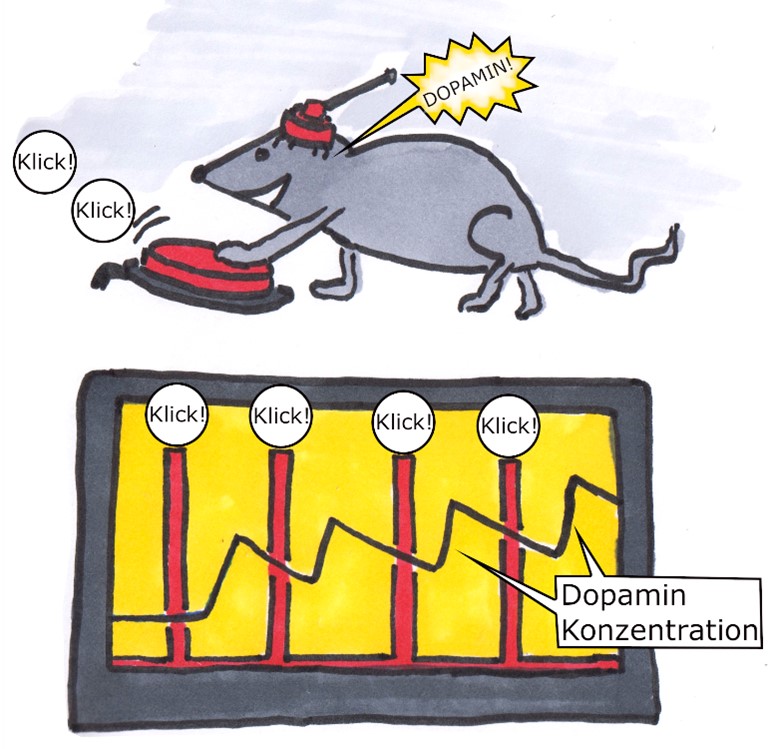

Was dann folgte, war erstaunlich: Um einen Stromimpuls auf die Elektrode zu erhalten, musste die Ratte Aufgaben erlernen. Die Ratte erlernte alle Aufgaben in Rekordzeit. Sie schien regelrecht süchtig nach den Stromstössen in das Septum zu sein. Schliesslich kam ein Wissenschaftler aus dem Team auf die Idee, der Ratte einen Taster zu geben, mit dem sie sich selber Stromstösse in das Septum geben konnte. Was dann geschah, war noch viel erstaunlicher: Die Ratte drückte wild auf den Taster, schien gar nicht genug bekommen zu können von den Stromstössen. Sie schien keine Müdigkeit mehr zu kennen und keinen Hunger. Erst als man die Stromzufuhr abschaltete, konnte die Ratte schlafen. (Olds, 1955).

Der Dopamin Pegel steigt stetig an, wenn oft genug auf den Taster gedrückt wird

Was war das ursprüngliche Konzept des Dopamins im Verlauf der Evolution? Im Beitrag über Paul Mc Leans Ideen (hier geht es zum Blogbeitrag) konnte sich ein Steinzeitmensch besonders gut auf die Jagd konzentrieren, wenn sein Gehirn Dopamin ins Blut ausgeschüttet hatte. Der Ausstoss von Dopamin erfolgt im Gehirn bevor ein Verhalten gezeigt wird. Dopamin befeuert Verhalten (Sapolsky, 2004, S. 357).

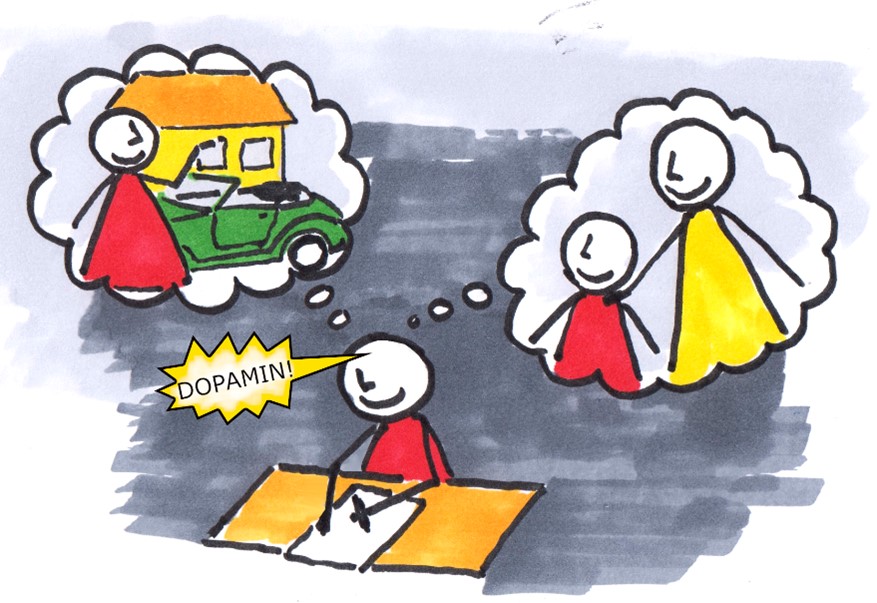

Jetzt kommt eine Komponente dazu, die überraschen wird: Wenn eine Versuchsperson eine Aufgabe erhält und dafür eine Belohnung in Aussicht gestellt bekommt, steigt der Dopamin Level im Blut an. Bekommt diese Testperson aber eine Aufgabe gestellt und es besteht nur die Möglichkeit, dass es eine interessante Belohnung gibt, steigt der Dopamin Level im Blut noch höher. Den höchsten Stand erreicht der Dopamin Level zu der Zeit, in der möglicherweise die Belohnung kommen könnte. Auch wenn sich die Testperson nicht sicher sein kann, dass es auch tatsächlich eine Belohnung geben wird (Sapolsky, 2004, Buchbeschreibung auf Amazon). Damit lässt sich die Eigenschaft des Dopamins schön illustrieren: Dopamin steigert nicht unsere Konzentration, weil wir das wollen. Dopamin steigert unsere Konzentration, weil wir der Meinung sind, dass am Ende für diese Mühe eine Belohnung auf uns wartet.

Die Eigenschaft des Dopamins ist, uns Appetit zu machen. Das Gefühl des Appetits ist stärker als das Sättigungsgefühl nach dem Essen. Dopamin befeuert unsere Konzentration, wenn wir die Vorstellung haben, es gäbe etwas zu gewinnen. In der Folge dessen ist also eines wichtig: Wenn wir lernen sollen, müssen wir wissen wofür. Das macht den Appetit – es definiert den zu erwartenden Gewinn.

Ein Beispiel, dass viele kennen ist die Vorbereitung auf eine Führerscheinprüfung: Niemand wird behaupten, dass die Fragen und die Verkehrsregeln allzu interessant und motivierend sind. Trotzdem lernen jeden Tag viele Menschen eifrig genau diese Regeln und bereiten sich minutiös auf die Prüfung vor. Die Belohnung ist es, die das ermöglicht. Ein Auto fahren zu dürfen.

Wenn Dopamin das Lernen beflügelt, warum gibt es keine Dopamin Bonbons oder Dopamin Energiedrinks? Die Antwort lautet: Die Zusammenhänge im Gehirn rund um das Dopamin sind dafür viel zu komplex. Eine Ahnung von der Komplexität gibt der «Dopamin Tradeoff» (nach Durstewitz/ Seamans, 2002 / link zum Artikel):

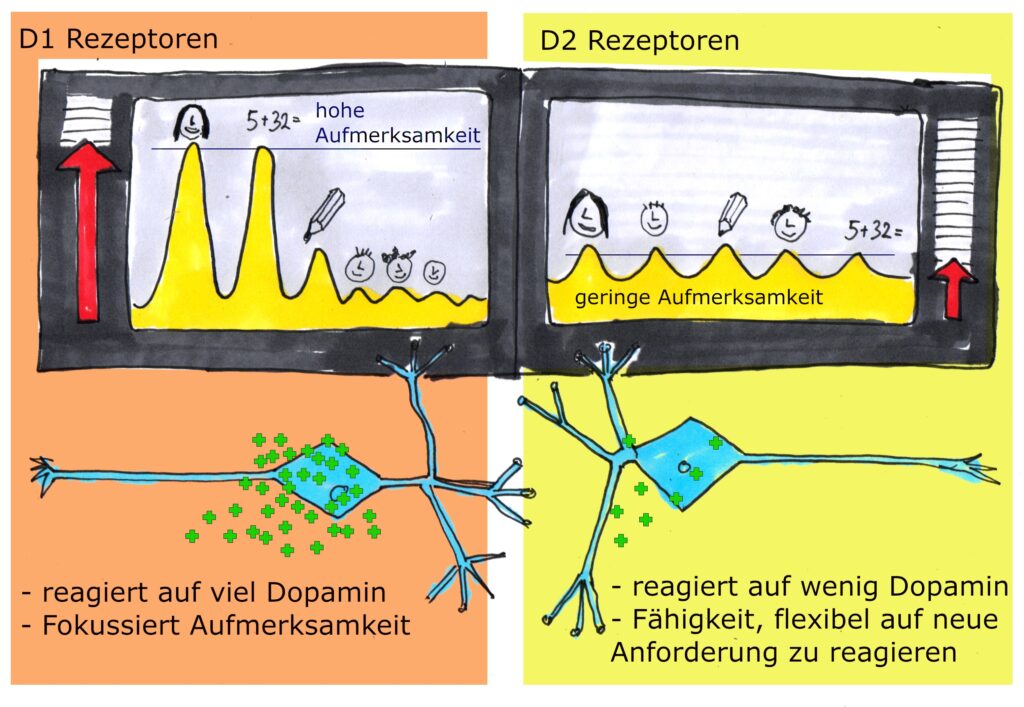

Es gibt nach aktuellem Stand der Forschung 5 verschiedene Rezeptoren für Dopamin. Sie finden sich in Ansammlungen der Zellkörpern von Nervenzellen, die bei Kontakt mit Dopamin ganze Kaskaden von Reaktionen unseres Nervensystems auslösen werden. Die wichtigste Ansammlung an Dopamin Rezeptoren heisst Nucleus Accumbens, hier konzentrieren sich viele dieser Rezeptoren (Güntürkün, 2019, S.67). Der «Dopamin Tradeoff» beschreibt nur das Zusammenspiel zwischen den Rezeptoren «D1» und «D2».

Die Rezeptoren «D1» reagieren auf eine bestimmte Menge an Dopamin Molekülen im Blut. Ist die Konzentration erreicht, sprechen die Rezeptoren an und lösen über das Zusammenspiel zahlreicher Synapsen eine hohe Fokussierung des Gehirns aus. Im Arbeitsspeicher des präfrontalen Kortex wird alles, was zu dem Thema verfügbar ist, geladen. Es findet eine Fokussierung auf das Signal statt, das Rauschen wird unterdrückt. Als Rauschen wird die übliche Grundaktivität des Gehirns und der Wahrnehmung bezeichnet. Als Signal werden Gedanken bezeichnet, die im Bewusstsein deutlich wahrgenommen werden können.

Rezeptoren des Typs «D1» wirken also wie ein Verstärker einzelner Gedanken.

Die Rezeptoren «D2» reagieren auf eine geringere Menge an Dopamin Molekülen. Diese Rezeptoren haben eine gegensätzliche Wirkung: Die Konzentration auf Details findet kaum statt, es gibt wenig Unterschied zwischen Signal und Rauschen. Es ist kein Zustand der Aktivität, aber ein Zustand der Bereitschaft. In diesem Modus ist die Aufmerksamkeit frei, sich auf etwas Neues zu fokussieren, wenn es nötig sein sollte. Bis dahin läuft das Gehirn im Energiesparmodus.

Rezeptoren des Typs «D2» sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit nirgends fokussiert ist.

Dopamin hält nicht lange, es gibt immer nach dem Ausstoss des Dopamins eine stetige Abnahme der Konzentration im Blut. Die Abnahme kann nur durch einen weiteren Ausstoss an Dopamin unterbrochen werden. Kommt dieser Ausstoss nicht, werden die «D2» Rezeptoren unweigerlich aktiv. Es ist nur eine Frage der Zeit.

In einem Arbeitsspeicher, der mit einem bunten Allerlei an Informationen arbeitet, wird es andere Denkprozesse geben, wie in einem Arbeitsspeicher, der sich auf etwas konzentriert. Daher ist es eine gute Idee, nach Wegen zu suchen, die den Ausstoss von Dopamin im entscheidenden Moment anregen. Das würde das Lernen wesentlich erleichtern. Man kann anhand der Eigenschaften des Dopamins auch ableiten, dass die hohe Konzentration nur über eine begrenzte Zeit aufrechterhalten werden kann. Danach flacht die Aufmerksamkeit unwillkürlich ab.

Dopamin und Lernen

Es ist naheliegend, dass Dopamin nicht lange haltbar ist. Es ist daher hilfreich, Dopamin einzusetzen, wenn etwas wirklich verstanden werden soll, wenn zum Beispiel etwas Neues in die vorhandene Struktur im Gedächtnis integriert werden muss, etc. Wenn der Pegel des Dopamins abflacht, ist es eher sinnvoll, Dinge zu tun, die durch häufige Wiederholung im Gehirn vernetzt werden.

Heute ist es eigentlich normal, dass man zu Beginn einer Unterrichtslektion, Fortbildung etc. einen Überblick gibt, was es zu lernen gibt und was das Ziel der Veranstaltung ist. Das kommt den Bedürfnissen des präfrontalen Kortex sehr entgegen. Er braucht eine Struktur, eine Vorstellung, was das für einen Sinn ergeben soll, was der zu erwartende Gewinn sein könnte. Jetzt kann er sich entscheiden, das es sich lohnt, das Thema in den Vordergrund zu rücken.

Aus der Kenntnis über die Wirkung des Dopamins ist es sinnvoll, schon bald mit den wesentlichen Dingen anzufangen, die mit der Veranstaltung vermittelt werden sollen. Der Dopamin Level sollte nach einer kurzen, einleitenden «Einheizphase» am höchsten sein. Es ist zu erwarten, dass der Dopamin Level wieder sinken wird, je weiter die Zeit fortschreitet. Das ist die Zeit, in der eine Festigungs- oder Vertiefungsphase gut passen könnte.

Auch heute noch kann man beobachten, dass versucht wird, über lange Zeitspannen komplexe Inhalte in einem langen, nicht enden wollenden Vortrag zu vermitteln. Die präfrontalen Kortexe der SchülerInnen oder StudentInnen müssen enorme Kräfte haben. Oder sie gehen während des Vortrags ab und zu in einen Energiesparmodus.

Was man ebenfalls immer wieder sieht, sind Vorträge, die mit langen Begriffsdefinitionen beginnen. Das ist zwar verständlich aus der Sicht eines Referenten. Man will es ja richtig machen, nichts auslassen, was nachher noch von Bedeutung sein könnte. Die Frage ist dabei, wie das aus der Sicht des präfrontalen Kortex aussieht: Sieht er die Notwendigkeit, noch weiter Dopamin auszuschütten, um dem Vortrag aufmerksam zu folgen? Es wäre auch folgende Variante denkbar: Wenn die Zuhörer noch wach und aufmerksam sind und der Dopamin Level hoch ist, werden die Begrifflichkeiten definiert. Das wird als wenig motivierend empfunden, der Dopamin Spiegel sinkt ab. Wenn die eigentlichen Zusammenhänge erörtert werden, hört kaum noch jemand zu.

Der Zusammenhang ist wichtiger als die Definition, das Gehirn muss einen Zusammenhang haben, um zu wissen, wo das Gehörte hin gespeichert werden muss. Daher möchte unser präfrontaler Kortex erst den Zusammenhang, dann beschäftigt er sich eher mit den Details, wie z.B. Definitionen.

Leistung ist im Gehirn nicht unendlich verfügbar. Es muss einen Grund geben, wenn Leistung mobilisiert wird. Über die Bereitstellung von Ressourcen entscheidet im Gehirn vor allem eine Instanz: Der Zugang zum Dopamin liegt im präfrontalen Kortex.

Was heisst das für den Alltag?

- Dopamin ist der Schlüssel zur maximalen Gehirnaktivität. Die maximal mögliche Anzahl an neuen Synapsen wird beim Lernen mit Hilfe von Dopamin erreicht.

- Auf eine Phase von hoher Dopamin Konzentration folgt eine Phase von niedriger Dopamin Konzentration. Lernvorgänge müssen unterteilt sein in «Sprints», bei denen viel Gehirnaktivität nötig ist und ruhigen Phasen, bei denen mit wenig Gehirnaktivität gearbeitet werden kann.

- Beim «Sprint» können neue Kompetenzen erworben werden. In Ruhephasen können sie eher angewendet oder die Anwendung geübt werden.

- Die Erwartung eines Gewinns setzt Dopamin frei. Der Gewinn selbst setzt kein Dopamin mehr frei. Der Gewinn dient nur dazu, das gezeigte Verhalten zu bestätigen für ein nächstes Mal.

- Erfolgreiches Lernen macht ein zufriedenes Gefühl. Das Gehirn wird es immer wieder tun wollen. Manche Menschen wissen nicht, wie sie erfolgreich lernen können. Sie erleben das zufriedene Gefühl nicht, stattdessen erleben sie Frustration. Lernen wird so zu einer belastenden Erfahrung.

Februar 2025 Andreas Illenberger