der präfrontale Kortex, Teil 2

In Kürze:

Aus der Geschichte von Phineas Gage können wir erahnen, wie entscheidend unsere Persönlichkeit vom präfrontalen Kortex beeinflusst wird. In diesem Teil möchte ich darauf eingehen, wie der präfrontale Kortex unser Bewusstsein gestaltet. Das Verständnis davon ermöglicht uns, die Interaktion mit anderen Menschen besser an die Bedürfnisse ihrer präfrontalen Kortexe anzupassen.

Aus Frankreich kommt eine Theorie des Bewusstseins, die für das Verständnis von uns selbst und den Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, einige Konsequenzen hat.

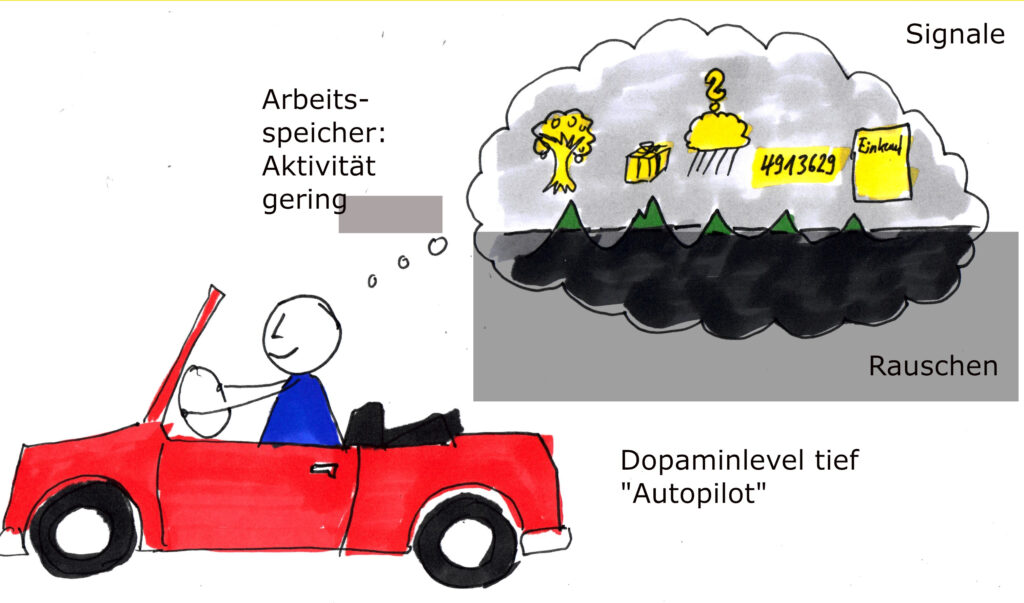

Man kann leicht an sich selbst beobachten, dass es im Gehirn eine Art Autopilot gibt. Immer wenn wir etwas machen, dass wir oft machen, geht das weitgehend automatisch.

Das beste Beispiel ist Autofahren: Ein Autofahrer kann nach kurzer Zeit nicht mehr beschreiben, was er eben noch gesehen hat, das Bild ist schon wieder weg. Trotzdem ist dieser Autofahrer (hoffentlich) in der Lage, eine Gefahrensituation zu erkennen und bewusst eine Reaktion darauf einzuleiten. Wie geht das?

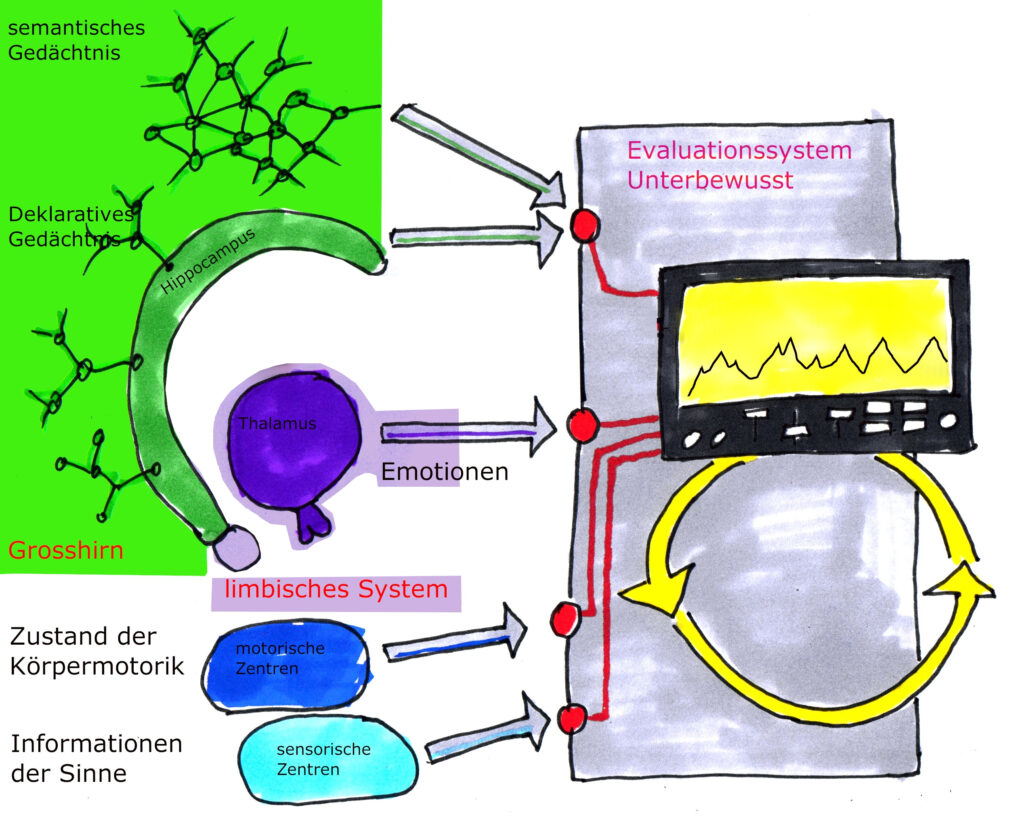

S. Dehanae und L. Naccache (2001), zwei französische Gehirnforscher, haben dafür folgende Erklärung: Es gibt im präfrontalen Kortex eine Instanz, die sammelt Informationen: Alle Wahrnehmungen der Sinne werden dort aufgenommen, der Zustand der Körpermotorik, Informationen aus allen Teilen des limbischen Systems über die emotionale Befindlichkeit, Erinnerungen, etc. Der eintreffende Datenstrom wird in einer ständigen Evaluationsschlaufe überprüft. Wird die vorgefundene Situation und die eigene Interaktion darin in dieser Evaluationsrunde als „nicht bemerkenswert“ eingestuft, verfällt die Information direkt wieder. Es gibt schon wieder neue Daten, die hereinkommen und bearbeitet werden müssen.

Dieser Evaluationsprozess findet nach Dehanae und Naccache (2001) ausserhalb unseres Bewusstseins statt. Das bedeutet, dass es Dinge gibt, die nicht bewusst von uns wahrgenommen werden: Es ist all das, was nicht im Arbeitsspeicher landet.

Das könnten auch die Hintergründe und Motivationen für unser eigenes Verhalten sein, weil sie irgendwo in der Erinnerung, ausserhalb unseres Bewusstseins, gepseichert wurden. Unser eigenes alltägliches Verhalten macht für unseres präfrontalen Kortex Sinn. Etwas, dass schlüssig erscheint – also einen Sinn hat – ist in der Evaluation nicht auffällig.

Unser eigenes Verhalten und alles, was dazu geführt hat, dass wir es so zeigen, findet in der Regel ausserhalb dieser Evaluationsschlaufe statt. Es kommt nicht in den Arbeitsspeicher. Im Arbeitsspeicher landen eher die Reaktionen, die wir auf unser Verhalten wahrnehmen. Im Arbeitsspeicher landet das, was uns nicht schlüssig erscheint – etwas unerwartetes. Etwas, von dem wir vielleicht den Sinn verstehen wollen. Etwas, dass uns Inkohärent macht.

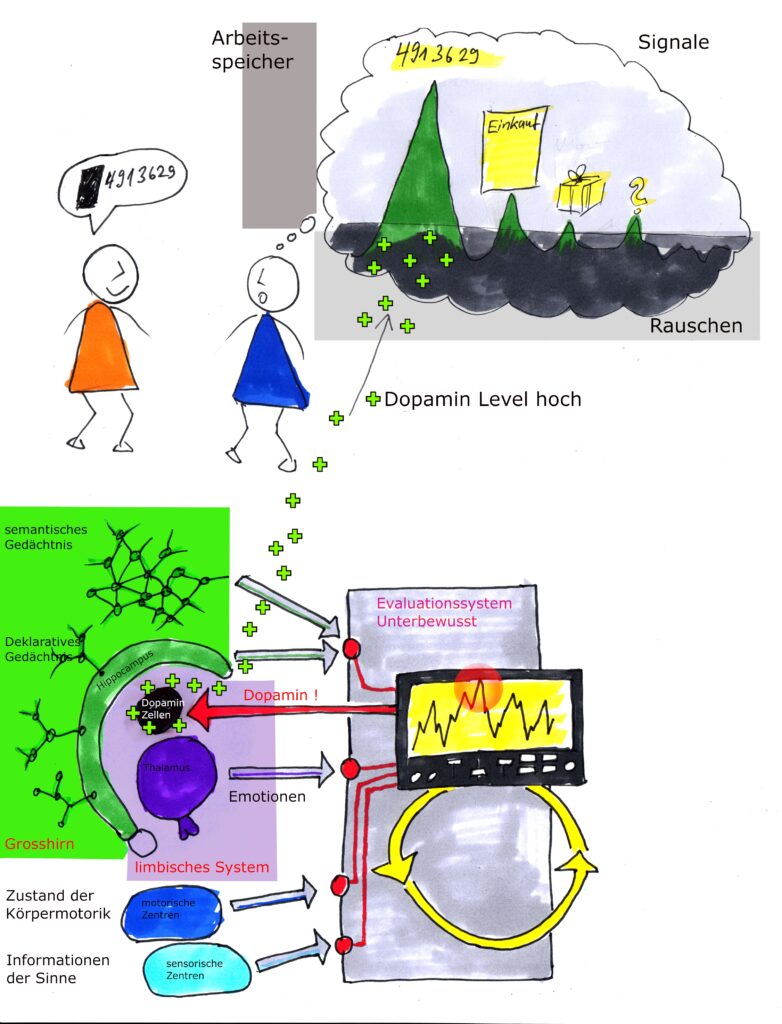

Im unten dargestellten Beispiel möchte sich jemand eine Telefonnummer merken. es gibt eine emotionale Erregung aus dem limbischen System: «Merk dir ja diese Nummer, das ist wichtig! » Nun muss die Aufmerksamkeit fokussiert werden.

Der präfrontale Kortex schickt ein Signal an das limbische System, in eine Region, die manchmal als die «schwarze Substanz» bezeichnet wird. Diese Region schüttet Dopamin aus. In der direkten Folge werden Dopamin Rezeptoren das gesamte Nervensystem auf das Problem fokussieren. Jetzt ist die Information im Arbeitsspeicher. Alles, was an Daten verfügbar ist, wird nun analysiert und vom Bewusstsein bearbeitet. Die Übertragung der Daten in den Arbeitsspeicher stellt nach dieser Theorie das Bewusstsein her.

Um die Telefonnummer im Gedächtnis speichern zu können, muss sich die Person in unserem Beispiel Mühe geben: Wahrscheinlich wiederholt sie die Nummer in Gedanken immer wieder, um das Gedächtnis zu überzeugen, dass es diese Nummer wirklich speichern muss.

Im Zustand der Kohärenz (mehr dazu im Beitrag „Kohärenz ), wenn also für das Gehirn alles ohne Anstrengung abläuft, gibt es eine geringe Auslastung des Arbeitsspeichers. Das ist ein effizienter Mechanismus, denn das Gehirn muss Kapazität haben, wenn wirklich ein Problem auftritt. Es ist nicht nötig und nicht gesund, immer auf voller Leistung zu laufen.

Durch die geringe Auslastung gibt es keine Notwendigkeit, grosse Mengen an Dopamin auszuschütten. Die Fokussierung des Bewusstseins ist in der Folge gering. Dinge, die unter dem Einfluss von Dopamin immens wichtig erschienen, sind nun mit anderen Details der bewussten Wahrnehmung gleichgestellt. Die Masse der eintreffenden Informationen gelangt gar nicht erst in den Arbeitsspeicher und wird damit nicht bewusst wahrgenommen. So geschieht es beim Autofahren: Wir erinnern und bruchstückhaft an einzelne Details der Fahrt. Vor allem die Dinge, auf die wir Aufmerksamkeit richten mussten, bleiben in Erinnerung. Der Rest der Fahrt gerät weitgehend in Vergessenheit.

Das hat Konsequenzen für das Verständnis des Verhaltens von Menschen: Grosse Teile des alltäglichen Verhaltens finden ausserhalb des Bewusstseins statt. Wir verhalten uns so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Der Beginn, etwas anders machen zu wollen, liegt nach dieser Theorie des Bewusstseins in dem bewussten Vorgang, sich möglichst viele Informationen – oder Einsichten – über den Arbeitsspeicher in das Bewusstsein zu holen.

Wenn das eigene Verhalten für den präfrontalen Kortex Sinn macht, gibt es für ihn eigentlich keinen Grund, das zu reflektieren.

Wenn man den Gedanken weiterführt, stösst man wieder auf die Strategien, die der präfrontale Kortex verfügbar hat, um möglichst sparsam aus dem Zustand der Inkohärenz wieder in den Zustand der Kohärenz zu kommen (mehr dazu im Beitrag „Kohärenz ).

Es gibt demnach zwei Faktoren, die wir beachten müssen, wenn wir die Arbeit des präfrontalen Kortex zu beeiflussen versuchen:

- Es muss etwas sein, dass in der Evaluationsschlaufe wahrgenommen und in den Arbeitsspeicher geladen wird.

- Es kann sein, dass der präfrontale Kortex auf die Inkohärenz mit einem Verhaltensmuster reagiert, mit dem er möglichst schnell Kohärenz herstellen möchte.

Mit dem präfrontalen Kortex zu arbeiten ist ein spannendes Thema, für das ich noch weitere Blogbeiträge brauchen werde, denn das Thema ist umfangreich. Im nächsten Beitrag werden wir die Faktoren untersuchen, die den präfrontalen Kortex ansprechen und motivieren können.

Was heisst das für den Alltag?

- Im Alltag läuft das Gehirn oft in einer Art Autopilot Modus

- Bewusst wird Verhalten erst, wenn es in den Arbeitsspeicher gelangt. Dazu muss es in der Evaluationsschlaufe als wichtig markiert werden. Reaktionen, die der Evaluationsschlaufe mitteilen können, dass in den Arbeitsspeicher muss, haben eine gewisse Intensität, damit sie in der Wahrnehmung herausstechen.

- Inkohärenz ist die Chance auf langfristige Auseinandersetzung. Verhaltensänderung und Persönlichkeitsentwicklung sind die Folge von wahrgenommener Inkohärenz.

- Will man ein Verhaltensmuster wirklich ändern, muss das Verhalten eine wiederkehrende Inkohärenz auslösen. Man muss sich bewusstmachen, dass dies für alle Beteiligten eine kräftezehrende und intensive Arbeit ist.

Januar 2025 Andreas Illenberger

weiterführend: