oder: Warum wir auf der Ebene des Gehirns auch heute noch viel Ähnlichkeiten mit Steinzeitmenschen haben.

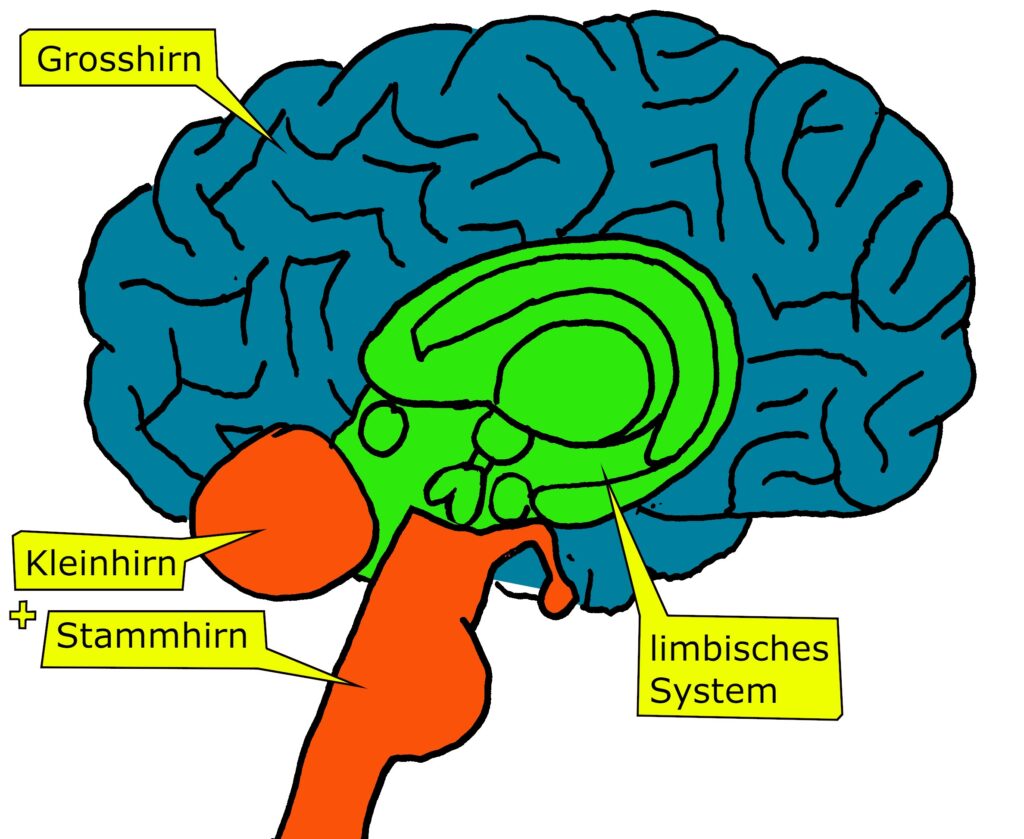

Eines ist klar: Ein Gehirn hat wesentlich mehr als 3 Teile. Die Idee der Dreiteilung des Gehirns stammt von dem amerikanischen Forscher Paul McLean (1990, S.13f) und bezieht sich auf die evolutionäre Entwicklung des Gehirns. Da er Ende der 50er Jahre und in den 60er Jahren forschte, hatte er nicht die Möglichkeiten, die den heutigen Forschern zur Verfügung stehen. Dennoch legte er mit seinen Theorien den Grundstein zu einem Verständnis des Gehirns, das heute noch aktuell ist. Man kennt mittlerweile viel mehr Details und Zusammenhänge als damals, aber McLeans Idee von der Dreiteilung des Gehirns ist ein guter Ausgangspunkt, um sich dem Thema anzunähern:

Die drei Teile des Gehirns nach Paul McLean (Klein- und Stammhirn gehören der Einfachheit halber zusammen)

Das Stammhirn

In Kürze:

Das Stammhirn ist für automatisierte Funktionen zuständig. Es sorgt dafür, dass der Körper möglichst funktionsfähig ist. Es ist auch die Schaltzentrale zwischen Körper und Geist.

Das Stammhirn ist der evolutionär älteste Gehirnteil. Es ist bei sehr vielen Tieren ähnlich aufgebaut und verrichtet ähnliche Funktionen. In der Embryonalentwicklung eines Menschen lässt sich in den ersten Tagen und Wochen kaum ein Unterschied erkennen zwischen dem Gehirn eines Reptilienembryos und dem eines Menschenembryos. Die Differenzierung des Gehirns findet mit zunehmenden Wachstum des Embryos statt. Schon bald lässt sich ein deutlicher Unterschied zum Reptilienembryo ausmachen: Die Ausbildung eines wesentlich grösseren Grosshirns.

Im Stammhirn sind alle automatisierten Funktionen und Regelkreisläufe angesiedelt. Die Funktion der Atmung, Öffnung der Schweissdrüsen, wenn es zu warm ist, Aktivierung von Verdauungssäften, Erweiterung der Blutgefässe wenn nicht genug Glucose in die Zellen kommt, etc. Es handelt sich – vereinfacht – um ein grosses Zentrum in dem die Körperfunktionen und ihr Zusammenspiel in zahlreichen Regelkreisläufen überwacht und gesteuert werden. Das Stammhirn ist die Schaltzentrale des vegetativen Nervensystems. Der britische Physiologe John Langley hat es vor fast 100 Jahren das autonome Nervensystem genannt und das trifft die Haupteigenschaft sehr gut: Es ist kaum bewusst durch unseren Willen, der im Grosshirn angesiedelt ist, kontrollierbar. Es ist weitgehend autonom.

Im Stammhirn ist bereits ein Mechanismus angelegt, der im Verlauf der Evolution noch grosse Bedeutung bekommen soll: Das Stammhirn hat neben der Möglichkeit, Signale über Nervenbahnen auszutauschen, eine zweite Option: Chemische Botenstoffe, die ins Blut abgegeben werden.

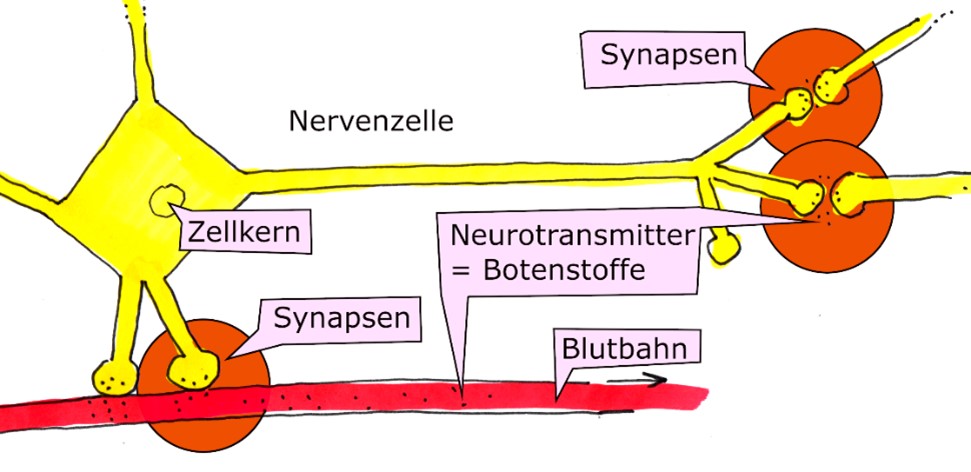

Schematische Darstellung: Neurotransmitter kommen als Hormone in die Blutbahn

Zu der Funktion von Synapsen gehörte schon immer die Abgabe von chemischen Botenstoffen. Durch eine Steigerung der Konzentration können diese Botenstoffe nicht nur die benachbarte Synapse anregen. Die chemischen Botenstoffe können auch in so hoher Konzentration ausgeschüttet werden, dass sie in den Blutkreislauf gelangen. Sie können über die Blutbahnen auch noch die letzte Zelle erreichen, was für Nervenzellen manchmal schwierig wäre. Dort können diese Botenstoffe, Hormone genannt, ganze Prozeduren an Reaktionen von Körperzellen ablaufen lassen.

Das beste Beispiel dafür ist der Ablauf einer Schwangerschaft: Hier lässt sich das Zusammenspiel an unterschiedlichen Hormonen, die ausserhalb der bewussten Wahrnehmung ausgeschüttet werden, auf eindrucksvolle Weise darstellen. Wie ein grosses Orchester dirigieren Hormone die Zusammenarbeit der Zellen des Körpers. Jeder Teil des Körpers weiss wie von Zauberhand, was zu tun ist.

Neben den Funktionen der Regulation vieler Körperfunktionen gibt es im Stammhirn noch eine kleine Region mit einem seltsamen Namen: Das Periaquäduktorale Grau, in der Wissenschaft oft als PAG abgekürzt. Grau sind vor allem die Zellkerne von Nervenzellen. Das ist ein Hinweis, dass es sich hier um eine grössere Ansammlung von Nervenzellen handelt, die ihre Steuerzentralen – die Zellkerne – in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander haben. Diese Ansammlung von Nervenzellen hat einen wichtigen Einfluss auf die Gehirnregion, die direkt an das Stammhirn angrenzt: Das limbische System. Das PAG ist ein wichtiger Umschaltpunkt zwischen Körper und Geist, sein Einfluss ist der Ausgangspunkt für viele Emotionen. Das limbische System greift als nächstes Glied in der Kette das Thema Emotionen auf und entwickelt die Auswirkungen der Emotionen weiter.

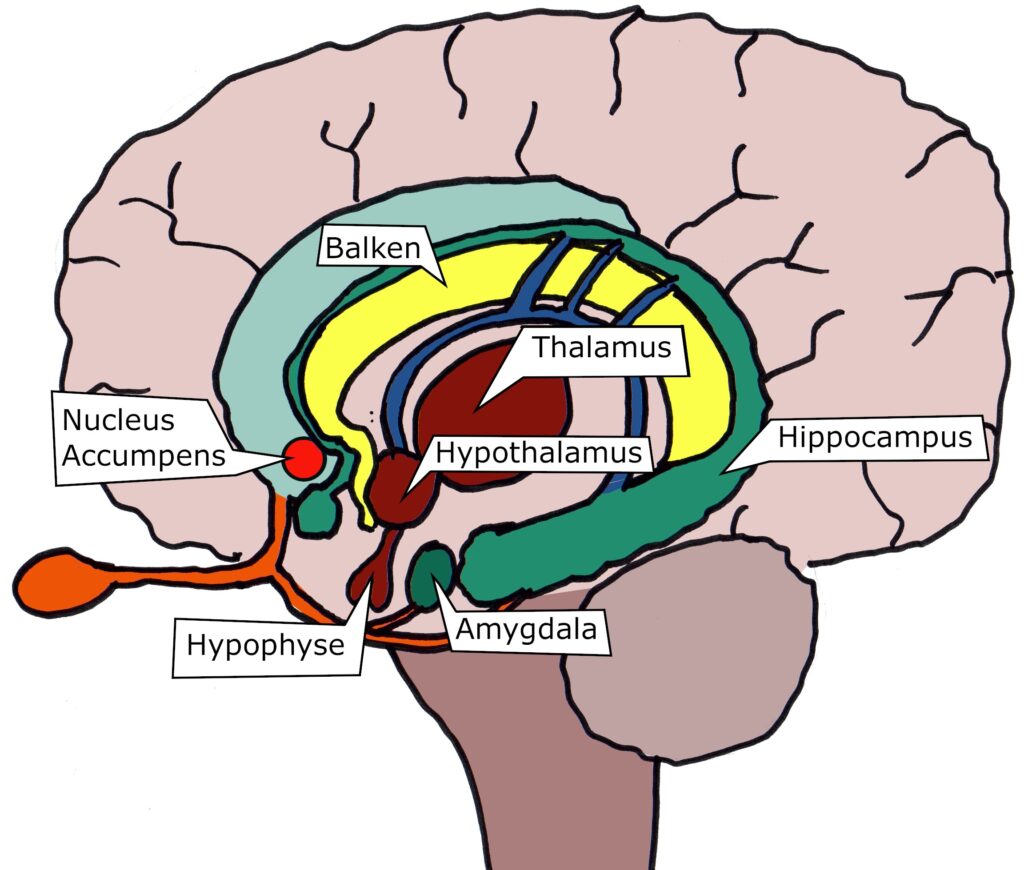

Das limbische System

In Kürze:

Das limbische System lenkt unser emotionales Empfinden. Es ist vielfältig mit dem Stammhirn und dem Grosshirn verbunden und durch seine zentrale Position fast immer an den Denkprozessen des Gehirns beteiligt. Das limbische System beeinflusst unser Verhalten durch den Ausstoss von Hormonen stark. Das wird anhand der drei wichtigsten Hormone beschrieben.

Auf die Reptilien folgten in der Geschichte der Evolution die Säugetiere und die entwickelten eine Region des Gehirns erheblich weiter: Das Mittelhirn. Mit zunehmenden Verständnis der Zusammenhänge im Gehirn wurde die Region des Mittelhirns noch um einige zusammengehörende Bereiche erweitert. Der daraus entstandene Verband an verschiedenen Gehirnregionen wurde zusammenfassend limbisches System genannt. Dieser Teil des Gehirns ermöglichte es erstmals, etwas zu lernen. Diese Region war zu Lernprozessen fähig, das war neu.

Die Steuermechanismen, die sich dabei entwickelten waren eine Weiterentwicklung schon bekannter Mechanismen aus dem Stammhirn: Die Verwendung von Hormonen als schnelle, wirksame Botenstoffe wurde ergänzt mit der Fähigkeit, Zusammenhänge durch Bildung neuer Synapsen erlernen zu können. Allerdings war dieser Teil des Gehirns noch weit entfernt von den logischen Denkoperationen, die wir heute leisten können. Das limbische System hatte eine ganz andere Arbeitsweise: Es verknüpfte Orte, Situationen und Erlebnisse mit Gefühlen.

Über Gefühle lernen, mit Hilfe von Gefühlen lernen, das Richtige zu tun. Es ist einer der Orte, an dem unsere Intuition zu Hause ist. Im limbischen System finden wir Antworten auf viele Phänomene, die sich im Umgang mit Menschen beobachten lassen. 3 Beispiele können das exemplarisch verdeutlichen:

Oxytocin

Oxytocin löst bei einer Schwangerschaft die Wehen aus und unterstützt die Milchbildung der Brust. Man kann im Blut von Müttern messen, dass beim Stillen eines Babys eine grosse Menge an Oxytocin ausgestossen wird.

Die Funktion des Hormons Oxytocin zur Unterstützung der Schwangerschaft ist in der evolutionären Entwicklung sehr alt. Im Verlauf der Entwicklung der Menschen bekam das Hormon noch weitere Funktionen: Es wird heute auch das «Kuschelhormon» genannt, weil es die Bindung von Menschen durch ein gutes Gefühl unterstützt.

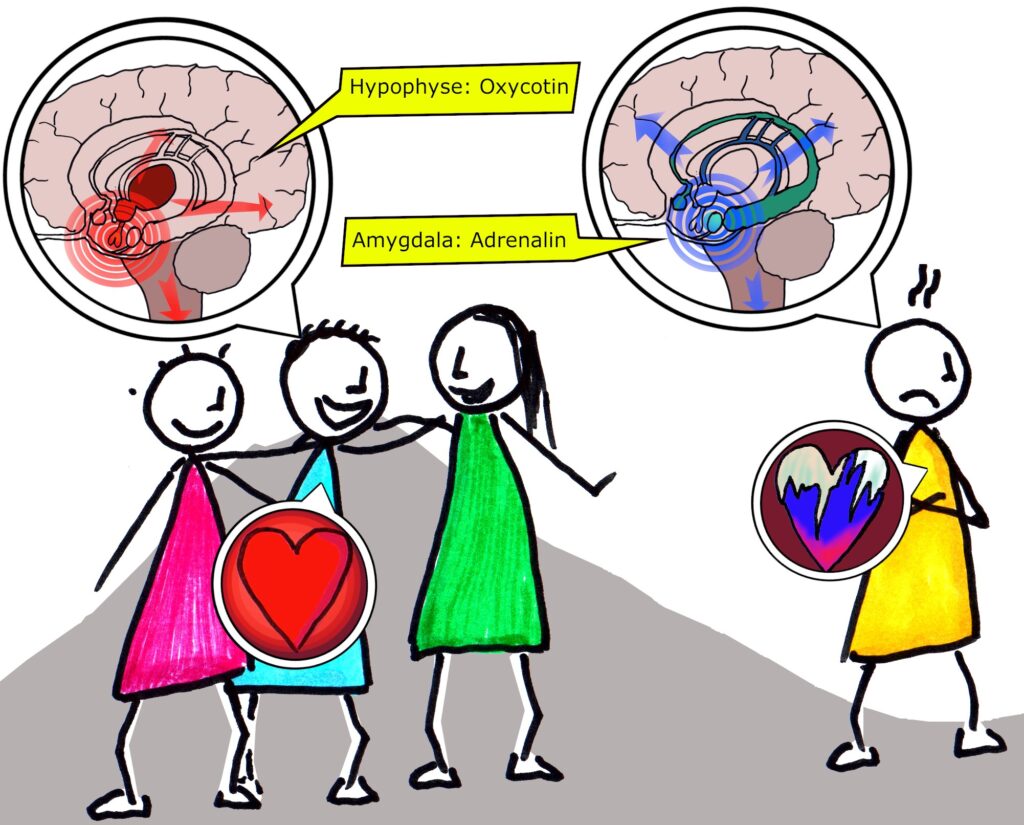

Die Bindung zu Familienmitgliedern und der Gruppe, zu der man zugehörig ist, wird durch ein angenehmes Gefühl verstärkt. Feste Zugehörigkeit und starke Bindung zu jemanden werden meist als Glücksmomente empfunden. Oxytocin hat in der Partnerschaft und besonders beim Sex eine zentrale Rolle. Immer, wenn Bindung verstärkt werden soll, steigt der Oxytocin Anteil im Blut an.

Im Verlauf der Evolution der Säugetiere erwies es sich als Überlebensvorteil, wenn Familien und später ganze Stämme miteinander kooperierten. So konnten sie Feinde wirkungsvoller bekämpfen und ihren Nachwuchs besser schützen. Alle Primaten haben ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis nach Beziehungen, nach Zusammenhalt in der Gruppe, nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe.

Das limbische System des Gehirns bekam die Möglichkeit, Personen und Orte zu speichern, Erinnerungen anzulegen und diese mit dem Ausstoss von Hormonen zu verknüpfen. Der Ausstoss des Glückshormons und Personen sind also im Gehirn miteinander verbunden. Schon der Gedanke an eine Person, zu der eine starke Bindung besteht, vermag den Ausstoss von Oxytocin anzuregen.

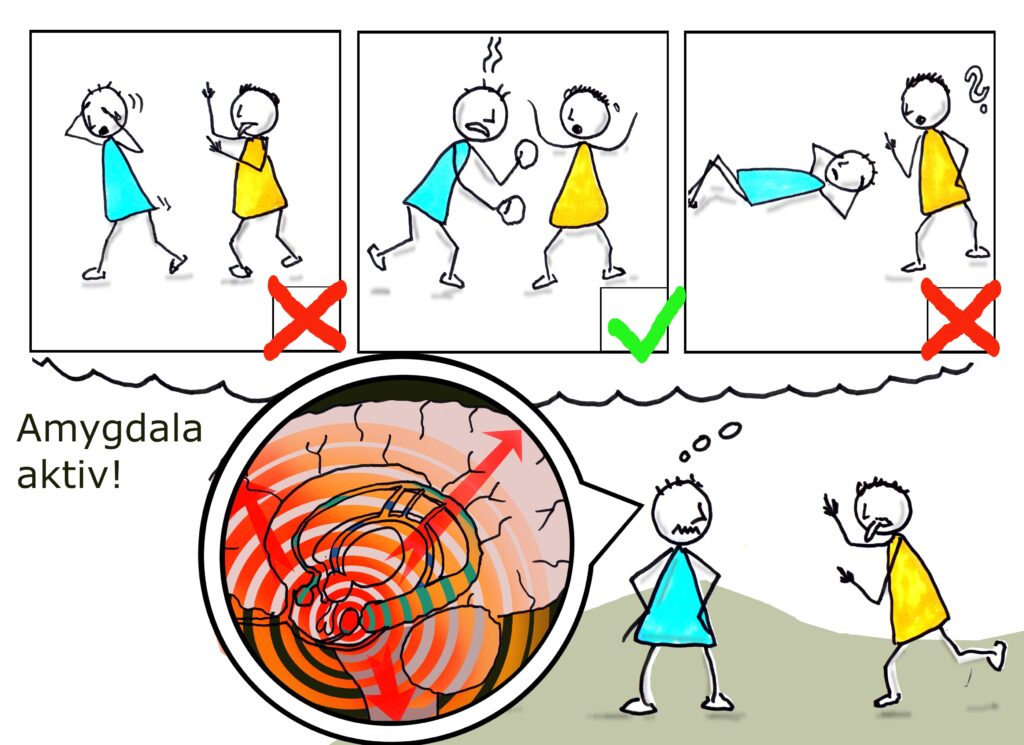

Ob Hypophyse (Oxycotin) oder Amygdala (Adrenalin) aktiviert werden, hat auf die Stimmung einen grossen Einfluss

Heutige Menschen finden zwar andere Lebensbedingungen vor, als ihre Vorfahren vor tausenden von Jahren. Wir sind keine Stammeskrieger und nur noch selten in einer Grossfamilie zu Hause. Die Grundlagen im Gehirn funktionieren aber heute noch wie bei unseren Vorfahren. Oxytocin treibt die Menschen an. Bindung ist eines der wichtigsten Bedürfnisse von fast allen Menschen.

Adrenalin

Das Verhalten in Gefahrensituationen wird durch Hormonausschüttung unterstützt: Kämpfen, Fliehen oder Totstellen? Das entscheidet sich im Bruchteil einer Sekunde. Eine spezielle Region im limbischen System unterstützt diese Angstreaktion und koordiniert das Verhalten in Extremsituationen. Sie wird Amygdala genannt.

Wenn sie eine Gefahrensituation identifiziert, löst die Amygdala in den Nebennieren den Ausstoss des Hormons Adrenalin aus. Der ganze Körper reagiert in Millisekunden auf dieses Hormon. Blutgefässe werden zusammengezogen, Zuckerreserven werden in grosser Eile in die Blutbahnen abgegeben, alle Muskeln werden angespannt, um blitzschnell auf eine eventuelle Bedrohung reagieren zu können. Das Gehirn konzentriert sich auf die Bearbeitung der Gefahrensituation, alle Hirnregionen, die für diese Arbeit nicht nötig sind, werden in der Leistung heruntergefahren.

Das bedeutet: Wenn Sie im Wald einem riesigen Grizzlybären gegenüberstehen, werden Sie sich stark auf dieses Problem fokussieren. Die Fähigkeit, die Wurzel aus 169 zu berechnen ist in dieser Situation stark eingeschränkt. Rechnen ist in diesem Moment nicht angesagt: Sie kennen nur die drei Optionen Kämpfen, Fliehen oder Totstellen.

Amygdala aktiviert: Jetzt gibt es nur 3 Optionen: Kämpfen, fliehen oder tot stellen

Übertragen auf moderne Menschen bedeutet das folgendes: Wenn sie sich in einer unsicheren Situation befinden – zum Beispiel bei einer wichtigen Prüfung – kann es passieren, dass die Amygdala aktiviert wird und zur Unterstützung der Angstreaktion in grossen Mengen Adrenalin ausgeschüttet wird. Das Gehirn will auf die drohende Gefahr möglichst optimal vorbereiten.

Das ist sehr fürsorglich vom Gehirn, nur hat sich die Welt mittlerweile grundlegend geändert: Was bei einer Begegnung mit dem Grizzlybären gut funktioniert, ist bei Prüfungen sehr hinderlich: Die hohe Alarmbereitschaft des Körpers sorgt dafür, dass man mit hochroten Kopf völlig angespannt dasteht und das weitgehend abgeschaltetes Gehirn überlegt sich fieberhaft, ob man nun kämpfen, fliehen oder sich totstellen sollte. Nichts davon ist für eine Prüfung besonders hilfreich. Das Wissen, das für die Prüfung notwendig wäre, steckt in einer der Gehirnregionen, die gerade vom Adrenalin abgeschaltet wurde. Immer wieder amüsiert sich das ganze Land über Kandidaten, die bei der 50 Euro Frage beim Quiz «Wer wird Millionär» grandios versagt haben. Der Grund für dieses Phänomen ist ganz einfach: Es war die Amygdala.

Es gibt dabei einen sehr ernsten Hintergrund, über den gerade Menschen, die pädagogischen Berufen sehr gut Bescheid wissen müssen: Es ist diese Reaktion auf Stressreaktionen, die bei im Ernstfall zu dummen Entscheidungen führen kann. Viele Straftaten werden im Affekt begangen, beinahe jeden Tag kann man in den Medien darüber lesen: Ein Streit eskaliert immer weiter und irgendwann liegt jemand schwer verletzt am Boden. Die Beteiligten verlieren in dem zunehmenden Stress der Auseinandersetzung die Kontrolle über ihr Verhalten.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit herausfordernden Verhaltensweisen konfrontiert werden, kennen das Phänomen. Ein Konflikt droht zu eskalieren, der Stresslevel bei allen Beteiligten steigt. Adrenalin verengt den Blick, der ganze Körper und Geist werden nur noch auf den bevorstehenden Kampf fokussiert. Wenn zwei Kontrahenten jeweils das Verhalten «Kampf» als den erfolgsversprechenden Weg gewählt haben, sind andere Lösungen als eine laute und energiegeladene Auseinandersetzung kaum noch möglich. Das ist eine direkte Folge des Adrenalins, das alle Gehirnregionen, die zur Entschärfung des Konflikts hilfreich wären, gerade abgeschaltet hat.

Es beginnt eine Auseinandersetzung, die wenig Chancen hat, optimal zu verlaufen. Es gibt zu wenig bewusste Kontrolle. Das sind die Momente, in denen man im Nachhinein nicht zufrieden ist, mit dem, was man gesagt oder getan hat. Man beginnt sich über sich selbst zu ärgern. Die Arbeit beginnt, belastend zu werden.

Wer einen pädagogischen Beruf professionell ausüben will, muss sich die folgende Frage stellen können: Wer hat in meinem Kopf gerade die Kontrolle? Wenn die Amygdala übernimmt und von Angst dominierte Gefühle immer stärker werden, ist es höchste Zeit, die Deeskalation in Angriff zu nehmen: Gehen Sie sofort einen Schritt zur Seite, verlassen Sie nach Möglichkeit für einen Moment die Situation! In kommenden Beiträgen zu Thema «Verhalten» wird uns die Amygdala noch einige Zeit weiter beschäftigen.

Dopamin

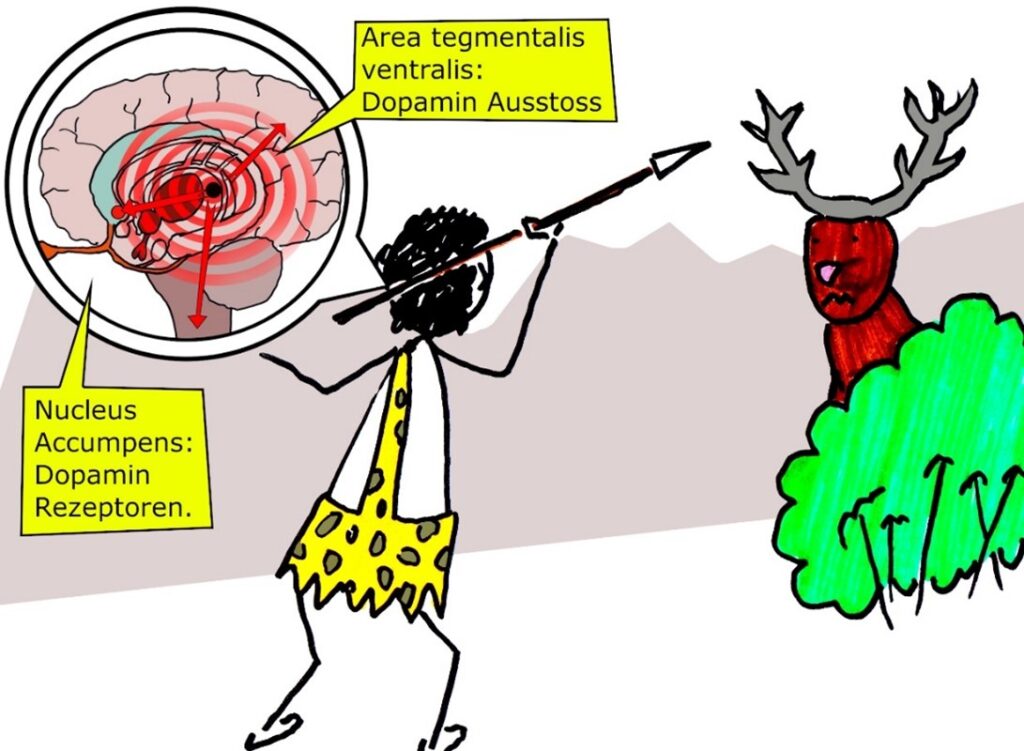

Ein Steinzeitmensch zieht durch die Wälder und sucht nach Essbarem. Plötzlich regt sich etwas im Gebüsch. Es ist ein kapitaler Hirsch! Nun heisst es Ruhe bewahren, den mitgebrachten Speer langsam nach vorn zu führen, das Ziel zu fokussieren, dabei den Atem zu kontrollieren und schliesslich den Speer mit grosser Kraft in Richtung des Hirsches zu schleudern.

Wer sich besonders auf etwas konzentrieren muss (das gilt nicht nur für die Jagd), der wird durch Hormonausschüttung in einen Zustand besonders hoher Aufmerksamkeit versetzt. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich auf das eine Ziel. Störimpulse werden, so gut es irgendwie geht, unterdrückt.

Nucleus Accumpens wird aktiviert. Die Konzentrationsfähigkeit ist hoch

Unser Steinzeitmensch hat den Hirsch leider verfehlt und zieht weiter durch den Wald. Seine Augen suchen aufmerksam die Umgebung ab. Er sucht Nahrung, egal welche. Da sieht er einen Strauch mit roten Beeren. Vorsichtig probiert er eine. Sie schmecken gut. Schnell isst er sich an den Beeren satt, ehe er noch einen Vorrat für seine Familie einpackt.

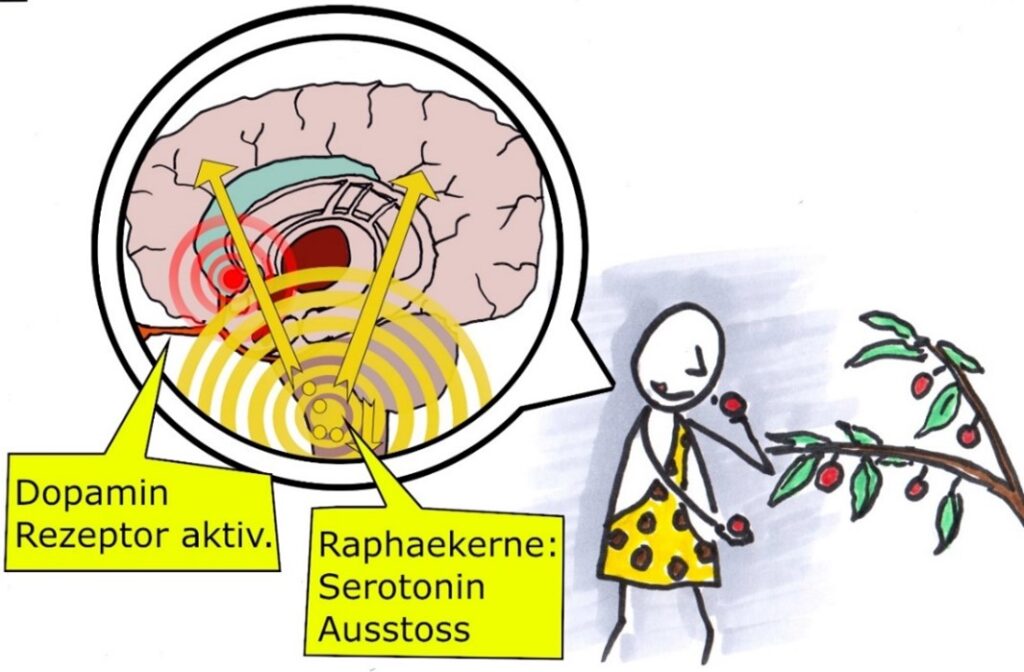

Unser Steinzeitmensch ist glücklich. Dieses Glücksgefühl wird verursacht durch die Ausschüttung des Hormons Serotonin. Es wird aktiviert, um die Konzentration auf der Suche nach Essen zu belohnen. Die Fokussierung auf die Nahrungssuche, der Einsatz des Dopamins, hat dazu geführt, das Beeren gefunden wurden. Serotonin sorgt dafür, dass unser Steinzeitmensch einen Glücksmoment geniessen darf.

Die Konzentration auf die Suche wird belohnt durch ein Glücksgefühl. Serotonin verursacht es

Das Glücksgefühl bestätigt ein erwünschtes Verhalten. Er wird also in Zukunft weiterhin nach den roten Beeren Ausschau halten, die so gut schmecken und ihm diesen Glücksmoment beschert haben. Das ist ein uralter Mechanismus, der in der Geschichte der Menschheit dazu geführt hat, dass Menschen immer weiter nach Essen suchen können, um zu überleben. Ohne die Möglichkeit, sich auf die Suche nach Nahrung stark zu fokussieren, wären z.B. Menschen in der Steinzeit wahrscheinlich weniger erfolgreich gewesen.

Dieser alte Mechanismus hat eine grosse Zahl an Variationen in unserem modernen Alltag. Dopamin ist allgegenwärtig. Eines der amüsantesten Beispiele die Nutzung von Social Media:

Manche Menschen konzentrieren einige Aufmerksamkeit darauf, sich in Social Media Plattformen gut darzustellen. Durch (oder für) diese Fokussierung wird Dopamin im Gehirn ausgeschüttet.

Dopamin erzeugt das unbestimmte Gefühl, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Es erzeugt das Gefühl, dass eine Belohnung bald kommen könnte, die Aufmerksamkeit fokussiert sich auf die Tätigkeit. Diese Belohnung kommt in Form der Rückmeldung: Es gibt Likes und Kommentare, die bestenfalls als Belohnung empfunden werden können. Serotonin wird daraufhin im limbischen System ausgeschüttet. Ein Mensch wird für das Verhalten, sich auf Social Media darzustellen, zwei Mal belohnt: Zuerst gibt es einen Zustand der Vorfreude und Konzentration, die Aussicht auf eine Belohnung und zu einem späterem Zeitpunkt einen kurzen Glücksmoment. Serotonin wird ab diesem Moment dafür sorgen, dass dieser Mensch immer wieder Details aus seinem Leben postet, um den Kick des Dopamins und des Serotonins wieder spüren zu können.

Die drei Beispiele verdeutlichen auf drei verschiedenen Ebenen vor allem eines: Viele Funktionen in unserem Gehirn stammen noch aus einer Zeit, in der grundlegend andere Rahmenbedingungen herrschten. Emotionen sind die Werkzeuge des limbischen Systems. All diese Vorgänge finden vorwiegend ausserhalb unseres Bewusstseins statt. In den heutigen Rahmenbedingungen brauchen wir eine übergeordnete Instanz, die es uns ermöglicht, die Funktion des limbischen Systems zu verstehen.

Diese Instanz wird es uns ermöglichen, unsere emotionale Basis zu erkennen und daraus resultierendes Verhalten auf die Anforderungen unserer Zeit anzupassen. Diese Instanz arbeitet überaus effektiv, um erfolgreich arbeiten zu können, braucht sie aber viele Informationen. Es ist einfach, zu erraten, wer diese Instanz ist: Direkt über dem Mittelhirn thront es, es ist viel grösser in der Ausdehnung als die anderen Teile des Gehirns. Es verfügt über eine atemberaubende Anzahl an möglichen Vernetzungen, also an Potential. Es ist: Das Grosshirn.

Das Grosshirn

In Kürze:

Ein Zufall der Evolution hat zu der massiven Zunahme der Masse des Grosshirns bei Menschen geführt. Im Grosshirn ist das analytische und logische Denken, die Fähigkeiten zur Sprache, das Gedächtnis und viele weitere Funktionen zu Hause. Es hat eine grosse Begabung, Muster und Strukturen zu erkennen. Daraus generiert es Wissen und Kompetenzen.

Der jüngste Teil, den die Evolution im Gehirn hervorgebracht hat, ist das Grosshirn. Hier sind die zahlreichen Fähigkeiten zur Analyse von Sprache, Speicherung von Wissen oder Bildung von Zusammenhängen durch bewusstes Nachdenken beheimatet. Menschen sind ein Säugetier mit einem besonders ausdifferenzierten Grosshirn.

Als Paul McLean (1990) die Vorstellung von dem dreiteiligen Gehirn entwickelte, bezeichnete er diesen Teil als Menschenhirn. Natürlich wissen wir, dass es Grosshirne bei sehr vielen Tierarten gibt. Dennoch gibt es einen Unterschied, der die Forschung beschäftigt: Die Intelligenz der Menschen im Bereich der logischen Rückschlüsse und dem Aufbau komplexer Strukturen.

Das Beispiel der Sprachentwicklung von Affen (eilige Leser könnten das überspringen)

Der Neurobiologe Robert Sapolsky schildert in einer Vorlesung an der Universität Stanford zum Thema Sprachentwicklung auf amüsante Weise die zahlreichen Versuche, die gemacht wurden, um Primaten (Menschenaffen) Sprache beizubringen. Über die 60er und 70er Jahre wurden zahlreiche Menschenaffen mit Gebärdensprache trainiert – einen Kehlkopf für menschliche Sprachlaute haben nur Menschen, daher wurde Gebärdensprache trainiert. Es gab Affen, die einen grossen Wortschatz lernen und auch situativ anwenden konnten. Anfang der 80er Jahre, nach jahrelanger Forschung an kommunizierenden Menschenaffen arbeitete ein Forscher heraus, was bei all den kommunizierenden Affen im Vergleich zu Menschen anders lief: Die Affen konnten Gebärden situativ einsetzen, sie konnten auch zwei oder drei Gebärden in der Kommunikation kombinieren («Ich möchte gerne Schokolade»).

Menschen aber beginnen in ihrer Entwicklung schon bald, Worte in grossem Umfang immer neu zu kombinieren und sie bilden sinnhafte Reihenfolgen von Worten, wir kennen das in unserer Sprache als Syntax und Grammatik (nach Sapolsky, 2011/1, 1h18min bis Ende) Vor allem aber kreieren Menschen schon früh eigene Worte nach sinnvollen Regeln.

Beispiele für solches Verhalten sind kindliche Äusserungen wie «die Kerze auszünden». Wenn es «anzünden» gibt, ist es nur logisch, dass es auch «auszünden» geben muss. Wie viele Zusammenhänge muss ein Gehirn eines kleinen Kindes erarbeitet und vernetzt haben, um diesen Umkehrschluss zu machen und den dann in der Sprache auch noch aktiv zu erproben?

Die Fähigkeit der Kommunikation ist bei vielen Tieren vorhanden. Die Struktur der Sprache, die hohe Komplexität ihrer Struktur und der kreative Umgang mit ihr, das ist bei Menschen anders. Die Leistungsfähigkeit des Grosshirns umfasst viele Bereiche, die Sprache ist an dieser Stelle nur ein exemplarisches Beispiel. Die Fähigkeit, Strukturen und Muster zu erkennen und mit Hilfe logischer Denkprozesse zu analysieren ist im menschlichen Grosshirn besonders ausgeprägt.

Professor Wieland Huttner und Nereo Kalebic vom Max Planck Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden haben in der Frage um die besondere Entwicklung der menschlichen Gehirnleistung eine wichtige Entdeckung gemacht: Es geht dabei um ein einziges Gen namens ARHGAP 11B, das nur bei Menschen vorkommt. Dieses Gen konnte isoliert werden und seine Wirkung in anderen tierischen Organismen erforscht werden. Das Ergebnis war eine Überraschung: Dieses Gen lässt die Grosshirnrinde schnell wachsen und bildet dabei die typischen Falten aus, die an Menschengehirnen zu sehen sind. Durch diese Auffaltung haben Menschengehirne eine dreimal grössere Gehirnmasse als Schimpansen (Max Plank Gesellschaft, 2016). In dieser aufgefalteten äusseren Gehirnschicht, Neokortex genannt, sind zahlreiche Funktionen angesiedelt, die für die komplexen Denkstrukturen von Menschen verantwortlich gemacht werden.

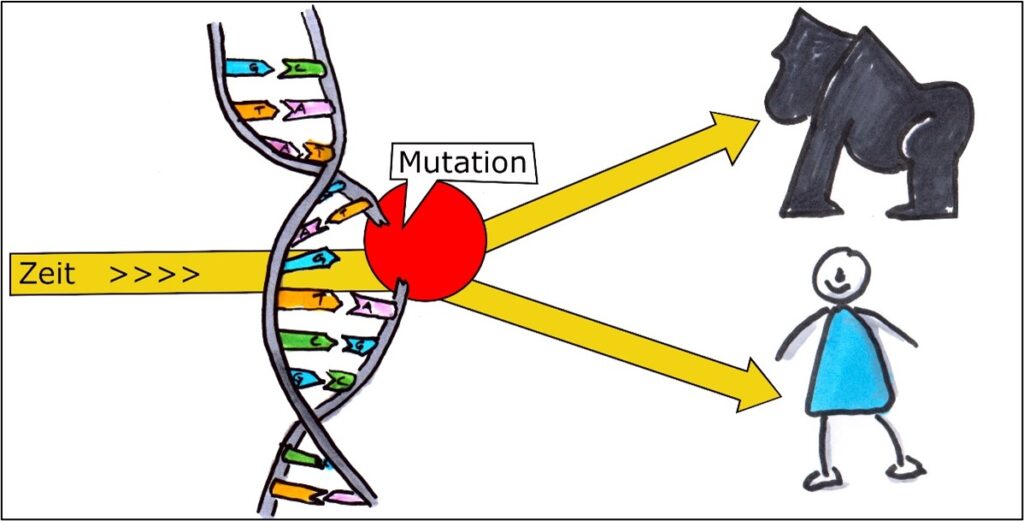

Schematische Darstellung einer Punktmutation auf einer DNA Doppelhelix

Im Gesamtsystem der Evolution war es wohl dieser kleine Zufall, der die Entwicklung der Menschen mit grosser Kraft vorantrieb: Eine zufällige Mutation in der Anordnung von einer oder mehreren der 269 Aminosäurepaare auf einem Gen namens ARHGAP 11B ermöglichte es unseren Urahnen plötzlich, viel mehr Gehirnmasse zu bilden als andere zu der Zeit existierende Lebewesen. Aufgrund der Analyseergebnisse von Proben, die Knochen von Neandertalern entnommen wurden, können wir vermuten, dass diese Mutation damals schon bestanden haben muss. Neandertaler teilen dieses Gen mit modernen Menschen, während alle heutigen Menschenaffenarten nicht über diese Genmutation verfügen. Die durch die Mutation verursachte höhere Leistungsfähigkeit steht für den Startpunkt, an dem die Menschheit damit begann, sich schnell weiter zu entwickeln und bis heute grossen Einfluss auf den gesamten Planeten auszuüben. Die Evolution der Menschenaffen und die der Menschen nahm von dem Moment an einen unterschiedlichen Verlauf.

Kurz zusammengefasst ist es so, dass sich das Stammhirn und das limbische System früher entwickelt haben. Das Grosshirn in seiner heutigen Leistungsfähigkeit kam erst später dazu. Damit mussten die „älteren“ und die „jüngeren“ Hirnteile einen Weg finden, miteinander zusammenzuarbeiten. Das machen sie häufig über Hormone. Tatsächlich hat das Grosshirn nur wenig direkte Zugriffspunkte zum limbischen System. Es muss sich immer etwas einfallen lassen, um Einfluss zu nehmen auf die emotionale Situation.

Es gibt also ein altertümliches, gefühlsbezogenes, unbewusst arbeitendes Gehirn und ein neues, auf logischen Denkoperationen aufgebautes Gehirn, das zumindest teilweise über ein Bewusstsein verfügt, die miteinander kooperieren müssen.

Dieses Zusammenspiel zwischen „altem“ und „neuen“ Gehirn ist für so viele Phänomene des menschlichen Verhaltens verantwortlich, dass ich damit noch sehr viele Blogbeiträge füllen werde. Es ist eine der wichtigsten Grundlagen für das Verständnis, wie ein Gehirn arbeitet.

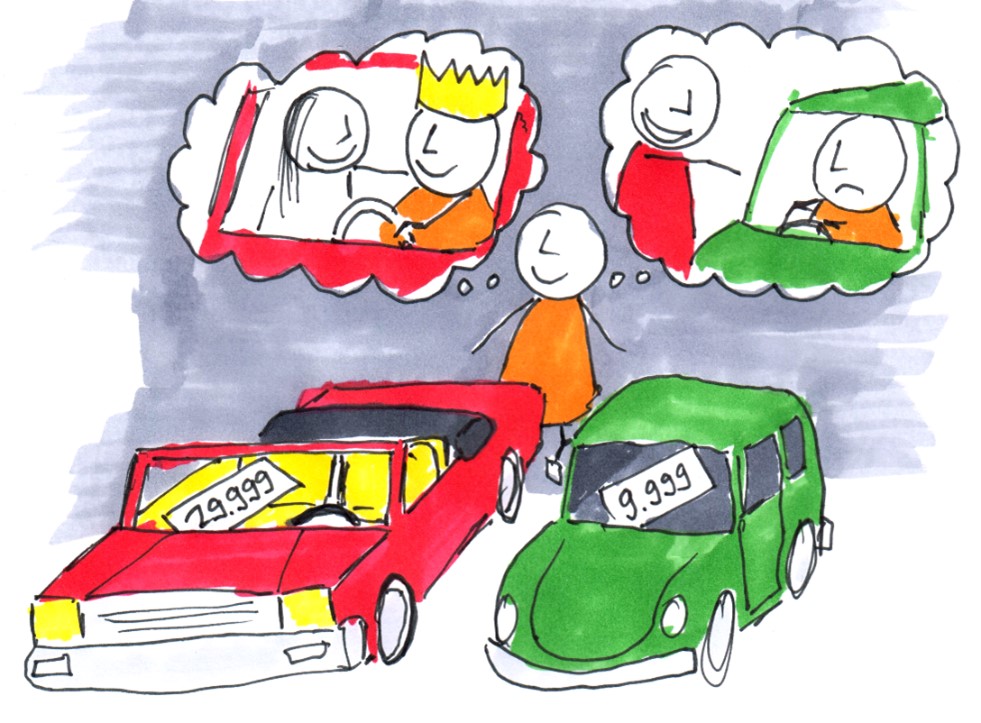

Als Beispiel kann man die Arbeit von Werbefachleuten anführen. Sie versuchen, uns Produkte häufig auf der Ebene des Unbewussten, mit Hilfe von Gefühlen anzubieten. Wie viele Autos werden auf der Basis von rein rationalen Erwägungen verkauft? Wie viele Autos werden dagegen verkauft, weil sie dem Besitzer ein gutes Gefühl vermitteln? Sei es das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit oder sei es das Gefühl, durch einen besonders tollen Wagen in der gesellschaftlichen Rangordnung weiter nach oben zu steigen. Das limbische System kauft mit ein, wenn wir einkaufen gehen. Bei manchen Menschen mehr, bei Menschen weniger.

Der grüne Wagen wäre die vernünftige Entscheidung…

Was heisst das für den Alltag?

- Die unterbewussten Vorgänge, die im Gehirn zu jeder Zeit ablaufen, werden oft völlig unterschätzt. Dass der Verstand die emotionalen Bedürfnisse und Ausdrucksformen kontrollieren kann, ist häufig eine Illusion.

- Schnelle Anpassung an sich ändernde Situationen ist die Stärke des Grosshirns. Im Bereich der unterbewussten Denkprozesse, im Zusammenspiel zwischen Denken und Emotionen ist die Anpassungsfähigkeit nicht so ausgeprägt. Hier gelten andere Regeln, die in der Geschichte der Menschheit sehr tief verankert sind.

- Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Status und Rang innerhalb der Gruppe, tiefsitzende Ängste und Strategien, mit dem Gefühl der Angst umzugehen: All das wird vom limbischen System dominiert. Das emotionale Bedürfnis ist oft stärker als die Vernunft. Das hat einen grossen Einfluss auf alltägliche Situationen. Denken Sie dabei nicht nur an Kinder: Das gilt für Erwachsene ebenfalls. Vieles, was wir im Alltag an Verhalten erleben, erschliesst sich uns erst, wenn wir hinter die Fassade – auf die Ebene der Emotionen schauen.

- Verhalten, dass aus diesem emotionalen Bedürfnis entsteht, ist zunächst auf sich selber ausgerichtet – es dient dem eigenen Bedürfnis. Es wird erst durch die Bewertung, dass es z.B. die Gruppe stört, zu einem Problem. Man sollte also gut unterscheiden zwischen der Ursache eines Verhaltens – dem emotionalen Bedürfnis – und den Auswirkungen – der Störung der Bedürfnisse der anderen.

Andreas Illenberger, Dezember 2024

Weiterführend: